畑村洋太郎『失敗学』の視座から原発事故を分析する問題(1)-2023年3月1日

本稿は,原発の失敗を中心に国家の失敗,企業の失敗,宗教の失敗など,もろもろをあつかう「『失敗学』に関する連続講座(1)」として,関連するいろいろな課題をとりあげ議論する。キーワードを挙げるとしたら,つぎのようことばを列記しておきたい。

⇒ #失敗学 #畑村洋太郎 #原発事故 #安全神話 など。

1「関連する話題」

最初に,2022年7月8日,参議院選挙の応援演説のために奈良市に出向いていた安倍晋三に向け,手製の散弾銃を発射し,死亡させる事件を起こしていた犯人山上徹也は,統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の家庭に生まれ,「宗教2世」としての被害者」の立場に追いこまれていた若者であった。事件当時の年齢はすでに40歳台になっていたが……。

安倍晋三一族はさておき,自民党政権は統一教会との腐れ縁をその後もしばらく断ち切れなかったどころか,現状をなるべく変えないで,この「邪教集団」との利害関係をこれからも維持していこうとたくらんでいた。しかし,2025年も9月の段階になっては,さすがにそのいささかならず邪教的に親密な関係も,希薄になった。現状,韓国側の国内事情としては,旧・統一教会の最高幹部である韓 鶴子(故人となっている元教祖文 鮮明の配偶者)が,捜査当局の取り調べを受ける状況が生まれている。

ともかく,安倍晋三を射殺した犯人山上徹也はあるとき,自分の人生に苦境と辛酸をもたらしつづけた原因が,この元首相が統一教会との親しい間柄にあった事実と深い関係があった経緯に気づいた時点で,急遽,同会に復讐するための具体的な標的として定めたのが安倍晋三であった。

本日議論する話題として挙げた『失敗学』の関係でいえば,奈良県警の警備陣は,安倍晋三が銃撃などされないように四方八方を監視しつつ警備すべきところが,これに大失敗した。なぜ,警備を担当した当事部署がそのような失策をしたのか,この点に関して専門家の観点からは根本的な疑問が提示されていた。

警視庁のSP(警護官)が1名派遣され,安倍晋三の警護に当たっていたが,山上徹也が銃を2発,3秒ほど間隔を空けて撃ったさい,1発目の発射音を聴いた瞬間,安倍晋三の身体を引き倒して事後につづく可能性のある不測の事態に備えるための行動をおこなうべきであったが,その対応がなされなかったという批判も提示されていた。

元首相の身辺警備ということで,若干,気の緩みが警備陣側に生じていたいのかもしれない。いずれにせよ,この要人警備の失敗例は「失敗学」の立場にとってすれば,その教材として使える残念な事例を提供した。

しかし,本日のこの「原発の問題」に関していえば,とりわけ深刻・重大な事故を起こすことは,もとより「絶対にあってはならない場合:事例」であるから,要人警備の事例とはそれこそだいぶ次元の異なる必要条件が,とりわけ独自に,議論にさいして俎上に上げられることになる。

本日のこの記述は,安倍晋三が暗殺された事件を再考するために起稿されたものではなかった。そうではなく,「原発の失敗」に関した問題を中心に「国家の失敗,企業の失敗,宗教の失敗など」を,あれこれと総括的にあつかい,思考し,その対策を講じるための「失敗学」の構想というものが,以前から畑村洋太郎によって提起されていた点に注目してみた。

さて,問題の焦点には,はたして,この学問構想はどこまで「学問たりうる中身」を「原発事故の問題」から引き出しうるか,という『難題』が待ちかまえている。

『失敗学』なる学問的構想を,この記述が再考してみるけれども,さきにいきなり断わっておくが,結論は否定的である(negative conclusion!)。

2 失敗学のなにが問題:失敗であったか

2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災は,マグニチュード 9.0 もの超大地震となった。これにともなう大津波が東北地方を中心に襲った。その結果,大地震の激震を受けてすでに破損されていたと推理される東京電力福島第1原子力発電所は,稼働中でなかった4号基をのぞく3基すべてが溶融(メルトダウン)を起こすという大事故となっていた。

爾来,東電福島第1原発事故の現場はいまだに,本格的な「事故原発の後始末」作業の核心,通常の原発であれば廃炉工程に相当する進捗は,これといった成果を挙げていない。つまり,デブリ(溶融した核燃料とこれが圧力容器関連の施設を溶かして混ぜこんだ物体)の除去作業は,実質,なにも着手されていない。

東電福島第1原発事故から11年と11カ月が経過した現在にあるが,その間の2022年7月13日,「国策民営・独占企業」を国家から保障された営業(電力の生産と配給,発電⇒配電⇒給電)活動をおこなってきた東京電力(現在は東京電力ホールディングス)の,震災当時の最高経営陣(原発事業部門関連)の責任一端がようやく司法によって裁かれた。

いわゆる,非常に有名になったことば「想定外」という用語でもって,事故発生当時の東電最高経営陣は,それも法律面で「免責されうる大事故(大地震と大津波)」であったのが「3・1」の原発事故ゆえ,自分たちが刑事・民事ともに責任を問われることはないと開きなおっていた。

しかし,このたびなんとか,彼らの経営責任が個人次元における追及として裁判所にみとめられた。2022年7月13日,つぎのように報道されていた。

補記)関連する記事としてはたとえば,「東電旧経営陣4人に13兆円の賠償命令 原発事故めぐる株主代表訴訟」『朝日新聞』2022年7月13日 15時07分,https://www.asahi.com/articles/ASQ7F3Q0DQ76UTIL03D.html があったが,その後,高裁での判決は従来どおり,原子力ムラの不利にはさせない逆転判決を下していた。ここでは「東電旧経営陣への13兆円賠償取り消し 原発事故の責任否定 東京高裁」『毎日新聞』2025年6月6日,https://mainichi.jp/articles/20250605/k00/00m/040/227000c という報道(関連した続報)も紹介しておく。

以上のうち,前者『朝日新聞』2022年7月13日の報道は,こういう理由で東電旧経営陣(個人)の責任を認めていた。

|

東京電力福島第1原発事故をめぐり,東電の株主48人が旧経営陣5人に対し,「津波対策を怠り,会社に巨額の損害を与えた」として22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が〔7月〕13日,東京地裁であった。朝倉佳秀裁判長は勝俣恒久元会長,清水正孝元社長,武黒一郎元副社長,武藤 栄元副社長の4人に13兆3210億円の賠償を命じた。

取締役としての注意義務を果たしていれば原発事故は防げたという判断で,原発事業者の経営責任の重さを示した画期的な判決となる。被告は,経営の2トップだった勝俣元会長,清水元社長,原発を担う「原子力・立地本部」の責任者だった武黒元副社長,武藤 元副社長,小森明生元常務の5人。 |

なお私的関係となるが,清水正孝は勝俣恒久の女婿である。東電ほどの大企業であっても内部ではこのような縁故主義的人事の反映とおぼしき実相が観取できた。つづく記事はこの2人のことを「2トップ」と呼称していたゆえ,そのような観察をしたところで格別不都合はあるまい。

2 賠償や廃炉の費用,22兆円を請求

原告は事故前から脱原発を求めてきた東電の個人株主らで,2012年3月に提訴した。被害者への賠償,廃炉,除染など,原発事故で東電に生じる費用を総額22兆円と算出し,東電に支払うよう求めていた。株主側は,22兆円の請求額は国内の株主代表訴訟で過去最高額とみていた。

株主らは,2002年に国が公表した地震予測「長期評価」や,これを元に東電子会社が2008年に計算した最大15.7メートルの津波予測には信頼性や合理性があったと指摘。旧経営陣は,巨大津波の到来を予見できたのに,原発事故を防ぐ防潮堤の建設や原子炉建屋の浸水対策を怠り,取締役が負うべき「善良な管理者」としての注意義務に違反したと主張した。

とくに武藤元副社長については,15.7メートルの計算結果の報告を受けたのに,妥当性の検討を土木学会に委ねることで対策を先送りしたと強調した。武黒元副社長に対しても,この方針を了承してなんの措置も講じなかったと訴えた。

〔しかし〕「5人の被告,いずれも反論 -13兆円?」

一方,武黒,武藤,小森の3氏は「長期評価には津波対策に採り入れるべき信頼性はなかった」と反論した。長期評価の取り扱いについて社外の専門家である土木学会に検討を依頼したのは「合理的」で,むしろ注意義務は尽くしていたとも主張した。勝俣氏と清水氏は,会社全体をみる立場で原発の専門的な知識はなく,「対策が必要になれば担当部署から報告・提案があると認識していた」と反論した。会長については,業務上の執行権限もなかったともしていた。(以上,記事の引用)

--だがこの反論はひどい。自動車会社の最高幹部が「自動車の専門的な知識はな」いから,自社の生産し販売した欠陥車の対策で落ち度があっても,自分たちにはいっさい責任がないという理屈は通るわけがないのと同様であって,このいいぐさはありえない「無責任」を最大限に自白していた。

基本的にそれに通じる理屈をもちだした東電の幹部たちは,東電福島第1原発事故に関しては,以前より「担当部署から(想定される津波の高さ15.6メートルの可能性についての)報告・提案があ」ったにもかかわらず,これを無視・否定・放置した。

〔記事に戻る→〕 株主代表訴訟では,取締役らの違法行為や経営判断の誤りで会社が被った損害について,会社が責任を追及しない場合,株主が会社に代わって賠償を求める。東電は被告側の立場で補助参加していた。

「刑事裁判では一審無罪」

東電旧経営陣の個人の責任を問う裁判としては,勝俣,武黒,武藤の3氏が,検察審査会の議決にもとづき,業務上過失致死傷罪で強制起訴された刑事事件もある。東京地裁は2019年に無罪判決をいい渡し,東京高裁の控訴審判決が2023年1月に予定されている。

また,事故で被害を受けた住民らが国を訴えた集団訴訟では,最高裁が6月に責任を認めない判決を出していた。(ここで記事引用終わり)

2023年1月18日に下されていたこちらの東京高裁の控訴審判決は,「東電旧経営陣,二審も無罪 3人強制起訴で判決,津波は『予見不可』」としていた。

司法の舞台において「並みの裁判官」に原発事故の審理をさせようにも,おのずと限界があった。よほど開明的で啓蒙精神が豊か,自分の専門外について勉学意欲も豊富で,かつまた最高裁事務総局の目線を気にしない裁判官(いわゆる左ヒラメもしくは右カレイ目線と無縁な彼・彼女ら)でないかぎり,上段のごとき程度の判決しか導き出せない。

以上の記事の内容に関しては,あらためてつぎの解説を添えておき,理解を助ける材料としたい。こちらは『日本経済新聞』2022年7月13日ウェブ版からの引用である。

|

■ 株主代表訴訟 ■ 会社側が役員の法的責任を追及しない場合,株主が代わって訴えを起こす制度。会社法の規定に沿って,株主が損害の回復を求め,会社に賠償をするよう請求することができる。過去の賠償額では旧大和銀行(現りそな銀行)ニューヨーク支店の巨額損失で7億7500万ドル(当時のレートで約830億円)の支払いを命じた大阪地裁判決(大阪高裁で2億5千万円で和解)が最高。

註記)『日本経済新聞』2022年7月13日 参照。 |

3 本論の主題

1)「失敗学の失敗」

さて,本日記述の話題は原発事故という技術が大失敗を起こした事件,東電福島第1原発事故を契機に,それまで『失敗学』という理論構 を提示し,それなりに世の中に売りこんできた畑村洋太郎「失敗学」の問題性を,原発事故という失敗の事例を充てて掘り下げてみることである

分かりやすく表現すると「失敗学の失敗」,これがこの記述が論じなければならない主目的となる。すでに,相当の分量になる関連の記述を準備してあったものを,数回に分けてあらためて公表することになる。

途中だが,参考文献として挙げるべき畑村洋太郎の著作は,ネット上でいくらでも探せるので,ここではいちいち指示しないでおくことにした。

繰りかえすが,この記述の主題となるのは 『畑村洋太郎「失敗学」の失敗』であった。

畑村洋太郎「失敗学」の失敗に関する吟味が,なぜ必要か議論する。畑村流の独創的な提唱であった「失敗学」の構想が,終局的にはどうしても失敗にならざるをえない最大の理由は,もとから原発推進論を否定しない内的論理を包蔵していたからである。

もしも原発が大事故を起こした時には,ほかのあらゆる設備・機械・装置が各種の事故をいろいろ発生させるそられの結果に対して,そう簡単には比較考量することじたいを許さないほど,深刻かつ重大な顛末となる事実は,

① スリーマイル島原発事故(1979年3月)

② チェルノブイリ原発事故(1986年4月)

③ 東電福島第1原発事故(2011年3月)など

これらどの大事故をとっても,いまだにその後始末が完全にできていないどころか,とりわけ後者の2つの事故はそれこそ,未来永劫的に連なる因縁を発生させた。その重大な社会的な責任,とりわけ地球環境を大々的に破壊する顛末は,とうてい許容できない「電源である原子力エネルギー」の利用,この非人間的かつ反人類史的な経済社会行為になっていた。

原発は(も)事故を起こす可能性を絶対に否定できない。原発とこれ以外の設備・機械・装置とのあいだにおいては,しかも,その「相互の比較考量」を不可能にする「激甚の損害」(時間的かつ空間的なそれが)が誘発され,拡大し,残存しつづける現実がある。これは架空の想定話ではなく,前段の ① ② ③ のごとき原発大事故を起こしてきた人間側が,根本から反省すべき「原発」の顕著な「負の技術経済性」問題であった。

2) 田中三彦の見解

いまから35年前に公刊されていた,田中三彦『原発はなぜ危険か-元設計技師の証言』岩波書店(新書),1990年を読んだ人が,つぎの感想をアマゾン「ブックレビュー」送っていた。この投稿から引用する。

|

利益や納期を犠牲にしても安全をより優先するべき原発が,実はそうでないことをしりました。とくに,初期の原発は,巨大地震がない地域に建設することを前提に設計されたアメリカ合衆国やフランスの原子炉を輸入したというのですから,最優先で廃炉にするべきです。

本書を含め,原発関連の本を読んで,使用済核燃料がまき散らす放射能,事故がなくても周辺を放射能で汚染する再処理施設,地震がなくても事故続きであるにもかかわらず安全と宣伝している高速増殖炉やプルサーマル,さらには地球温暖化防止には原発は必要不可欠と宣伝されているが,いかに嘘であったか,いまこそ多くの方が気づくべきと痛感しました。 |

原子力ムラの関係者面々が2025年秋に至るまでみせてきた態度の変質は,2022年2月24日に「ロシアのプーチン」が始めたウクライナへの「特別軍事作戦」という侵略行為を契機に発生した「世界市場におけるエネルギー事情」悪影響が,このロシアが原油やLNGを産出する有力国のひとつである需給関係状況として現われた結果,これを奇貨として「原子力エネルギー(原発)による電力生産の比率」を高める画策が,この国日本であらためて必死になって推進されてきた。

とりわけ,2021年10月4日-2024年10月1日の期間,首相の座に居た岸田文雄は,原子力ムラの意向をさきどり的に,かつ丸呑み「以上」にであったが,原発の「再稼働」のみならず「新増設」までも,2023年2月28日に閣議決定した。しかも「60年を超えて原子力発電所を運転できるようにする法改正案」まで決めてしまい,つまり「原則40年,最長60年と定める現状の枠組みを維持したまま」,なにがなんでも「原発(原子力エネルギー)」の電源比率を増大させたい「財界側などの利害」を,最優先させる迷采配ぶりを発揚させていた。

あの「亡国の首相」だと罵倒されて当然であった安倍晋三に続いて,あたかも “under control” という妄想だけは,すっかり継承した岸田文雄は,原子力エネルギーを燃料にする原発という装置・機械に「特有の工学原理上の危険性」など,それこそ「屁のカッパ」も同然に振るまっていた。

3) 岸田文雄の迷首相ぶり

地震国である日本でこそ,東電福島第1原発が東日本大震災とこれが惹起させた大津波の襲来を受け,世紀の歴史に記録されるべき原発大事故を起こした事実は,原発など導入してはいけなかったこの国土に,それをわざわざもちこんだ「国家指導者たち」の暗愚と迷盲を,いまさらにように自覚させ警告している。

筆者はこの2025年の9月になってだが,東日本大震災発生直後,東北地方の太平洋沿岸地域などに襲来したあの大津波の猛威を,ユーチューブ動画で再びなんども視聴してみた。その大被害をあらためて観察したところだが,世界のなかでも有数の「地震大国の風土・大地の上に原発などを建造・配置した」この国の「人間側の都合」は,電力を確保するためだというその大前提からして,無謀と混乱を結果させる必然のあった「原子力エネルギー」の利用方法を意味した。

しかし,前首相であった岸田文雄はそれでも,原発の耐用年数(稼働期間の実質年月)を60年(以上)にまで延長させると,原子力ムラの希望どおりに応えていた。まるで狂気の決定であった。しかも自分の判断ではなく,自分の筆頭秘書官である嶋田 隆元経済産業省事務次官のいいなりに,そのように決めたとなれば,「この男危険なり……」というよりは,いわゆる「世襲3代目の政治屋」のボンボン為政にはあきれるほかない。しかも,岸田文雄は自分の選挙区が広島1区である。

ここでは「原発≦原爆」とだけで追記しておき,次項の記述に移りたい。

なおまた,本記述は問題が問題だけに数回にわたり記述されるが,とりあえずその要点はつぎの2項目に表現できる。

要点1:原発安全神話は批判せず,原発推進に役だつはずだと確信した信頼性工学『論』を打ちだし,

まさしく「失敗学」を誤示した東大名誉教授の技術思想

要点2:失敗を約束されたごとき失敗学者の原発安全工学「観」であったゆえ,原発に「失敗学」を

応用できると発想した概念が間違いの源

3「〈魔法の火〉である原子力」を人間があつかえば「失敗する」必然性が当然あった

-現に失敗してきた日本原発史の実情-

1) 東京電力福島第1原子力発電所事故「調査・検証委員会」

『朝日新聞』(asahi.com)2011年5月27日16時50分の記事は,政府が「東京電力福島第1原発事故の調査・検証委員会のメンバーを正式決定し」,この委員に「柳田邦男氏ら10人」が選んだことを報道していた。「すでに委員長に決まっている畑村洋太郎・東大名誉教授のほかの委員の氏名は,以下のとおりであった。

尾池 和夫(前京大総長)

柿沼志津子(放射線医学総合研究所放射線防護研究センターチームリーダー)

高須 幸雄(前国連日本政府代表部特命全権大使)

高野 利雄(元名古屋高検検事長)

田中 康郎(元札幌高裁長官)

林 陽子(弁護士)

古川 道郎(福島県川俣町長)

柳田 邦男(作家)

吉岡 斉(九大副学長)

この委員たちの顔ぶれじたいについては,「原発問題を調査・検証するための布陣」として,特別支障はないものと思われる。

しかし,この「東京電力福島第1原発事故の調査・検証委員会」「委員長に決まった畑村洋太郎・東大名誉教授」は,「原発推進をあいまいに認める東大的な権威学者の立場」から,その「権威をかかげて提唱される失敗学の『失敗の論理』,その『破綻の提唱』」をした工学者である。その工学的な技術思想の “根本的な立場” に対しては,懐疑的に評価せざるをえず,あらためて批判をくわえておく必要があった。

どうしても「原発推進派」とみなされる〔結論になる〕ほかないその人物が,その委員会の委員長を務めるとなれば,この委員会の結論は当時から,ぼんやりながらも的確に予想できた。あるいは,この委員会が調査・検討の途中でたとえば,今回の福島第1原発事故の被災地を代表する福島県川俣町長古川道郎(2022年1月26日,77歳で死去)が,怒って飛び出してしまうような「議論の展開:結論」にならないともかぎらなかった。

この古川道郎が,震災から6年目だった時期,強い口調でつぎのように語った。この発言は「失敗学」が基本,今後も「失敗というもの」を許すほかない立場なのであれば,原発を利用する人類・人間の立場じたいが,とうてい許されない「反面の真理」を物語っていたことになる。

「原発事故は本来ありえないことだし,絶対に二度とあってはならないことだ。復興はまだ半ばです」

註記)「震災復興に尽力した元川俣町長の古川道郎さん追悼 法大時代に箱根駅伝に出場」『スポーツ報知』2022年1月27日 17時17分,https://hochi.news/articles/20220127-OHT1T51143.html

断わるまでもないが,東電福島第1原発事故現場の後始末はデブリの除去・移動という廃炉関連の作業を,その万分の1も終えていない。耳かきひと掻き程度のデブリしか取り出しえていない。今日〔この記述で〕は2023年2月27日であり,来月には事故から12年目の「3・11」が来るというのに,このありさま:体たらくの現状を余儀なくされていた。

補記)前段のごときに,いま〔こちらの今日は2025年9月13日〕になっていてもなお,東電福島第1原発事故現場は現状回復(更地に戻すという意味)という到達点が,いったいいつになるのか不明のままである。ただひとつだけ分かっている事実は,あと1世紀前後は最低でも「その時間」を観ておく必要があるということであった。

福島第1原発事故現場からの燃料デブリを完全に取り出すために必要な期間については,早稲田大学松岡俊二教授が試算したところ,楽観的に計算しても170年かかるという。これは,米国のスリーマイル島原発の廃炉実績などを参考にした発言であり,現状では2051年までに廃炉を完了させたいと念願する「政府や東電の目標の達成」は,とてもではないが,むずかしすぎる状況に対面させられている。

〔記事に戻る→〕 東京電力福島第1原子力発電所の事故調査・検証委員会委員長に決まった畑村洋太郎東大名誉教授(1941年生まれ)は,現在〔2014年時点で〕,工学院大学グローバルエンジニア学部,機械創造工学科教授で,創造的設計論・知能化加工学・ナノ・マイクロ加工学を研究している。最近では,ものづくりの領域に留まらず,経営分野における「失敗学」などにまでその研究を広げてきた工学研究者である,と紹介されてもいる。

2) 原発の「失敗評価」に失敗した「失敗学者」

本記述の筆者は,原発問題の重大性をめぐっていうとしたら,その「悪魔学の権威者になるのでもなければ」とうてい相手をしきれない『原子力の悪魔性』,つまり「失敗が必然的な付きもの」であるほかない「原発の基本的な問題性」,この反社会性・非人間性を議論してきた。換言するに,原子力エネルギー」は元来,非常な危険物でしかなく,これを蒸気を作りタービンをまわし,電力を生産するために利用するという「構想」そのものが,理化学的には危険と紙一重の技術的応用であった。

木川田一隆という東電で社長を務めた人物がまだ副社長のとき,原発の建設が話しに出た段階で,「原子力はダメだ。絶対にいかん。原爆の悲惨な洗礼を受けている日本人が,あんな悪魔のような代物を受け入れてはならない」と喝破した点は,忘れてはならない事実である。木川田がそう発言したのは,1954年の4月ころであった。

そもそも「原子力の平和利用」(Atoms for peace )といった「決めゼリフ」じたいが,もとからマヤカシの謳い文句であった。原子力は医療用に有効に応用されている領域があるとはいえ,基本的には兵器・武器との相性が一番合っている。

いまなお進行中である「プーチンのロシア」によるウクライナへの侵略戦争が,もしかしたら狂気のあまり核戦争を勃発させるのではないかと,世界中がたいそう懸念している。その理由は,実際にそうなったらこの地球環境は「一巻のお終り」となることが分かり切っているからであった。「ロシアのプーチン」は,実際にはなかなか使用できない核兵器であるから,停戦や和平交渉に関連させては「脅迫の材料」用についてだけは,大いに示唆してきた。

「戦争用原爆の平和利用(?)」といって,大きな語弊のないのが,原発という電力生産方式であった。もともとその用途に不適である核エネルギーを応用した方式でもって,電力をえているわけだが,基本において「ボタンのかけちがいどころではない」「原発事故の発生可能性という非常の恐ろしい事態の発生」の覚悟を,常時迫られている「この地球の状況が半世紀以上」も経てきた。

旧来の原発「安全神話」によればだが,その発声をする人物にかぎっては自分が生きているうちは,原発の事故は起こりえないなどと「奇想天外」である気分以上に,まるで神がかった狂信ぶりを披露していた。ところが実際には前段にあげたごときに,スリーマイル島原発事故(1979年3月),チェルノブイリ原発事故(1986年4月),東電福島第1原発事故(2011年3月)という大きな事件が起きていた。

この2025年の9月になってだが地球上に,これ以上,評価基準で最高度の事故水準になる「7」の原発事故が起きたら,この地球上のあらゆる国がおそらく大恐慌状態になる。つまり,前段のごとき深刻かつ重大な過酷事故は今後,絶対に起こしてはいけないと,「原発という電力生産方式」に向かっては,きつく申しわたしておく必要があった。

3) ところが,東京電力福島第1原子力発電所の大事故を契機に,この失敗学者の畑村洋太郎いわく

原発問題について畑村洋太郎が,なにをいったかと思いきや,失敗学の概念・思考を活かしてこれからも変わらずに,事故を起こさないように対処しながら「原発を利用していこう(いける?)」と主張していた。これは,深く考えるまでもなく,実は大いに「非科学的・反社会的な見解」であった。以下の記述でくわしく説明していく。

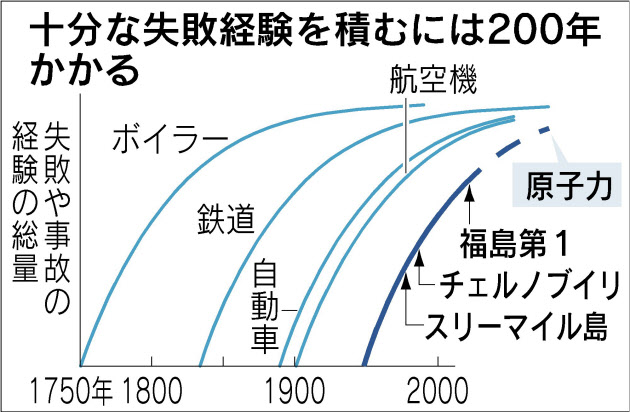

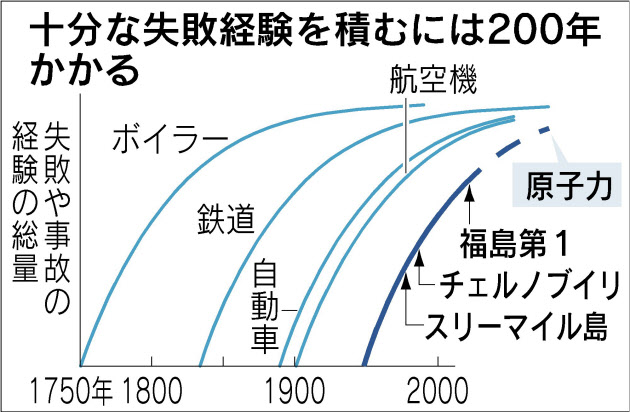

東京大学名誉教授・工学院大学教授という肩書をもつ畑村洋太郎は,2011年5月30日の『日本経済新聞』朝刊「経済教室」に「科学技術の役割 原発事故に学ぶ(上)『最悪時』前提に設計見直せ-完全制御志向改めよ,原子力になお未経験部分-」という寄稿をしていた。この寄稿のなかでつぎの図表をかかげていた。

出所)畑村洋太郎「科学技術の役割 原発事故に学ぶ(上)『最悪時』前提に設計見直せ-完全制御志向改めよ,原子力になお未経験部分-」『日本経済新聞』2011年5月30日朝刊「経済教室」

畑村洋太郎が『日本経済新聞』に寄稿したその「科学技術の役割 原発事故に学ぶ(上)」は,末尾〔むすび〕の部分でこう主張していた。なお以下では,「 a) b) c) の符号が付した当該の段落のみ」が「畑村自身の主張」(を引用したひとつの段落)である。

a) 畑村は,日本が原子力を使わずに生きていけるとは思わない〔と議論を始める〕。1950~60年代,日本は電気がほしくて仕方がなかった。世界銀行から借り入れまでして完成させた黒部ダム(黒部川第4発電所)の発電能力は34万キロワット程度だ。これに対し,原発は1基で100万キロワットを超えるものもある。

だが,この畑村洋太郎のいいぶんは妥当しない。時代後れとなったエネルギー観である。現在では,最新式の石炭火力やLNG火力による発電装置でも,100万キロワットまで出力性能を有するから,この段落の説明は古いというか,要は時代の潮流から取り残された意見であった。再生可能エネルギーの現状を,さらに併せてもちだし議論しだしたら,以上の「批判点」はもっと強調されてよいことになる。

まずは,そういった発言をした「畑村の意図」については,つぎのように指摘しておかねばならない。21世紀の現段階における「電力需給の問題」にかかわらせて,半世紀以上のもまえの電力事情を比較させようとした点に,もとより無理があった。

21世紀の電力事情は,1950~60年代当時とは完全に異なっている。畑村洋太郎は,根っこ:「基本のところ」で,なにを考えていたのか不可解な点を残している。だが,このように時代を超えて「比較するには〈不適切な比較〉」を,あえておこなっていたところに無理があった。

つぎに,原発1基での出力が100万キロワット台にもなる性能を指摘している。最近における原発の出力は,100万キロワットをいくらか上まわるのが平均的な性能の水準になっている。畑村の「失敗学」の対象は,「万が一」にでも原発事故が起きるといった,単なる想定話なのではなかった。

すなわち,実際に2011年3月11日,メルトダウンの大事故を起こしてしまい,いまだにその廃炉作業終息の見通しすら全然ついていない,福島第1原発の1・2・3号機の「出力の内訳と合計」が「46.0+78.4+78.4」=「202.8」万キロワットであるという数字を,踏まえた議論になっていた。

いまどきなんといっても,原発事故という《失敗》は,絶対に許されない「性格の事故」である。その大前提を厳守したいのであれば,失敗学をもって,いいかえれば「原発事故の発生」を踏まえたうえで,あれこれを議論しようとしたという発想じたい,実は基本的に完全におかしい仮定を事前に設定していた。

以前は「原発安全神話」が堅く信じられ,原発は事故を起こさないとみなされていた。もっとも,それが本当の前提になりえていた(ような)ときまでは,失敗学は多分,原発向けには不要・無用であり,出番もなかった。というか,関心じたいがなかったのもしれない。

しかし,現実に原発に事故が発生して来たし,人間社会および地球環境に対してとりかえしのつかない大きな損害を与えた。この事実はとくに,チェルノブイリ原発事故(1986年4月26日)および今回の福島第1原発事故(2011年3月11日)によって,われれれは嫌というほど思いしらされてきた。

そうした事実が現に記録されてきたにもかかわらず,失敗学の提唱者・権威学者であるという人物が「失敗を重ねても,改良をくわえ,安全にしていけばいい」というきわめて楽観的な技術思想を,工学者の発想として披露した。「失敗の出現,再来」をあたかも当然の前提したのが「失敗学」であった。

そもそもこの失敗学者は,「原発安全神話」をどう考えていたのか? この記述で参照した日本経済新聞の寄稿を読むかぎりでは,いったいなにを考えているのか分かりにくい。きついいい方になるが,まるで極楽トンボ的な発想が最初から含まれていたことになる。

「原発安全神話」はそもそも,東電福島原発事故の発生によって破綻したのではなかった。それはもともと「政治家や産業人,技術者などがしくんで」推奨してきた,それも最初から間違えていた「虚偽の発想」であって,世人を惑わすための「偽神話」であった。いつかはきっと瓦解するほかなかった「空想的な提唱」であったのである。

b) 原発の将来像を描くさいには,前述した「本質安全」の考えかたを採り入れなければならない。最悪の事態を想定して,それに対応できるよう従来とは別の思考ルートで設計しなければならない。要求機能と制約条件を定めれば,必らず設計は可能なはずである。

畑村洋太郎がこう主張したさいの「本質安全」とは,事故の発生を完璧に締め出せる技術思想でも工学的理念でもない。つまり「〈現象〉として発生する事故」というものは,事前に覚悟を決めておき,つまり「確率論的に事前に折りこんでおくべきそれ」であった。しかし,原発事故という最悪事態はともかく一度でも〔また〕起きたら,人間が生きるための地球破壊はさらに破壊され,人類を滅亡させるための確実な1歩となってしまう。

東電福島第1原発事故のせいで,はたしてどのくらいの人間が死亡させらえるハメになっていたのか,政府はこの問題意識を抱いて事後の調査・研究をすることなど,けっしてしなかった。その付近の現実問題は隠蔽し,抹消しておくために,陰であれこれとこそこそ画策してきた。

小出裕章『放射能汚染の現実を超えて』(河出書房新社,2011年5月30日発売。初版は北斗出版,1992年)は,原発事故によって飛散する「放射能というのは,煮ても焼いてもなにをしてもなくならない」「結局どういうことをやっても救いにならない」化学物質であると解説していた(24頁)。

小出はさらに,こうまでいいきっている。「原発が危険なことなど,議論の必要がまったくない。原発は都会に建てられない。それは原発が危険であることを,原発を推進している人たち自身が十分にしっているからにほかならない」と(183頁)。

その原発の問題に対しても,「失敗を想定する」ための学問である「失敗学」が構想されていた。だが,科学的に判断していえば,この失敗学は「砂上の楼閣」的な思考であった。なかんずく,大事故を起こした原発の後始末は,完全にはとうていできない。この事実をあらためて論じた著作が, 東京五輪の危険を訴える市民の会編『東京五輪がもたらす危険-いまそこにある放射能と健康被害-』(緑風出版,2019年9月)であった。

同書は,東電福島第1原発事故によって発生し,いまもなお持続している放射性物質の被害状況を隠蔽するために,実は,2020東京オリンピックが〈イチジクの葉〉として悪用されている事実を批判している。その被害がオリンピック大会に参加する選手や観客たちにまで拡散されるほかない事実が,重大な問題としてとりあげられ,批判されている。

c)〔畑村いわく〕失敗に学んだ原子力の作りなおしが求められている。日本にはその力があると思う。それには従来とはまったく違う発想で新しい原子力のありかたについて提案し,マスタープラン(基本設計)を描き,現在従事している人たちを使いこなせる人をみつけてこなくてはならない。大変な作業ではあるが,そうした人選や枠組作りは政治の力で実現しなければならない。

要は,畑村洋太郎「失敗学」は,当人の主観的は意図とはかかわりなく,原発推進派の驥尾に付する見解を披露したのである。しかし,「原発 ⇔ 核兵器」といった自明である「必然的な関連問題」には,いっさい触れるところがない。いうところの「政治の力」というものが,原発を推進させてきた「原子力村の〈力学〉」から自由でない事実もまた,周知の事情である。

前段の畑村洋太郎の意見は,これから起きる可能性のある原発事故(大事故)を想定のなかに入れていないとはいえまい。失敗学という構想にとって「失敗の基因」は排除できないまま,「失敗」というものをあつかっていくのだから,これから明日以降の将来において発生しないという絶対の保証がない「原発事故」は,念頭に置いた「学問構想=失敗学」であった。

なによりも,いうように「従来とはまったく違う発想で新しい原子力のありかたについて提案し,マスタープラン(基本設計)を描き,現在従事している人たちを使いこなせる人をみつけてこなくてはならない」という提案じたいが,原発問題=事故発生に備えた〈技術的な提案〉として,どの道,適切であるとは思えない。

4 畑村洋太郎「失敗学」の失敗的発想

1) 畑村作成の図表に関する批判的議論

まず,原発未稼働のために起こると懸念された電力不足は,「3・11」以後3回の〔いまは2025年だが,当時の時点での話〕夏を経てきた事実(実績)からだけでも分かりえたように,格別の問題はなかった。畑村洋太郎の議論は杞憂に終わっていた。この話に限定していうと,その「前提条件」になっているような「高度成長時代における電力需給関係」の発想は,必らずしも21世紀の現段階にもちこむ必要はないのである。

再生可能エネルギーの開発・利用はその後,万全とはいえないにせよ,大幅に進展してきていている。原発を新たに建設することはむろん,未稼働である現有原発を全基稼働させる必要性などない時代状況に向かっている。ただし,再生可能エネルギーの導入・活用が日本では遅れている。

ここで原発の「新増設」を決めた岸田文雄首相の判断は,完全なる失敗であった。再生可能エネルギーの今後における展開を,堂々と妨害する原発推進路線を敷いた現首相は,愚かな決定を下した。したがって,前掲したが「畑村作成の図表」(つぎに再掲)も,実は「見当違いの曲線の作図」をしていた。「原子力」が未来に向けて,ここに描かれている諸曲線のように推移するという予測そのものが,もとより不適切な思考方式であった。

2) ここでは,この図表をつぎのような順序で批判的に説明する。

イ) 「ボイラー → 鉄道 → 自動車 → 航空機」のあとに

ロ) 「原子力」を置いて並べているが,

そもそも,この順序によった「関連づけ」じたいが,無理強いになっていた。なんといっても,イ) と ロ) とのあいだには,技術的に大きな懸隔が存在した。いままでえられている「その実例数」の多寡(=数量差)は,双方のあいだでは,はるかに桁違いである。

「失敗問題」に関していうと,その技術的な成熟・完成度の高い イ) 「航空機まで」の一群につづけた前後関係に配置していたけれども,そこに無理やりに ロ)「原子力」を,そのつぎの陣列に配置していた。だが,これは強引に過ぎる措置,整列のさせ方であった。

肝心なのは,原子力利用のばあい「失敗は成功の基」という イ) の原理的な関連を,そのまま延長させて当てはめるわけには,絶対にいかない点である。いまのところ,「失敗は失敗で終わっている」のが「原子力利用の宿命」である。

高木仁三郎『原子力神話からの解放-日本を滅ぼす九つの呪縛-』(講談社,2011年。初版は光文社,2000年8月)は,チェルノブイリ原発事故(1986年4月)によって巨大事故の可能性が否定できないし,ひとたび巨大事故が起きれば,非常に長期的に広範囲に破壊的な影響を与えると警告していた(高木,講談社,54頁)。

ところが本当に日本でも,2011年3月11日に発生した東日本大震災のために,東電福島第1原発の3基が同時に炉心溶融を起こす,という深刻な事故が起きた。高木神三郎は2000年10月に亡くなっていたが,チェルノブイリ原発事故を踏まえて彼が発していた警告(予言)が現実のものとなって到来した。

3) 高木仁三郎の警告が現実化した。

畑村洋太郎の失敗学は以前からの提唱であり,2011年「3・11」を契機にして注目を惹いた工学の構想である。しかし,高木仁三郎による前段のような警告(指摘)も,以前から与えられていた経緯があり,両者の主張を対置,関連させて判断するとしたら,畑村の失敗学は「3・11」の原発事故発生によって,その真価を根本から問いなおされたことになる。

端的にいってしまえば畑村「失敗学」は,原発事故という『大失敗』に学問的に備えるための「工学的な技術理論にもとづく発想」であった。だが,この畑村「失敗学」は元来,原発のための安全学としてはもとより不適格であった。すなわち「的を外していた」というか,まったく検討(畑)違いの構想を練っていたことになる。

というのは,畑村「失敗学」はこれからも,「失敗」=「原発事故」の発生を〈こみ〉で想定しておかざるをえない「信頼性工学の観点」を提示していたからである。

畑村洋太郎『未曾有と想定外-東日本大震災に学ぶ-』(講談社,2011年7月)は「どんな技術でも,成熟してだれもが安心して使えるようになるまでに,だいたい200年はかか」るものだから,「原子力を扱っている人たちがそうした考えをもっていなかったとすると,その点は素直に反省しなければならない」と述べていた(134頁)。

だが,畑村洋太郎のこの指摘・主張のとおりだとすれば,原発という発電装置が「だれもが安心して使えるようになるまでに」は,あと1世紀半近くもの長い年数がまだ要求されている。しかも,その間において前提しておくべき,いいかえれば覚悟しておくべき条件となるものがあった。

正直いって,畑村流「失敗学の基本思考」からすれば,今後においても「原発の事故が起きること」を,計算に入れてこの失敗学の発展・進歩を図らねばならないことになる。

しかしながら,原発の利用の仕方についてそのように悠長な期待をかけるのは,時代錯誤の技術観だと批判されていい。というかそれ以前にすでに,原発の事故が起きたとしたら,これに失敗学は「学習する材料をえた」ことになる,とまでいったも同然の〈着想〉であった。ところが,ことが原発問題にかぎって,その種の構想はとうてい許されない。換言すると『失敗学』には,それこそトンデモない発想がしこまれていた。