畑村洋太郎『失敗学』の視座から原発事故を分析する問題(2)

本稿は,原発の失敗を中心に国家の失敗,企業の失敗,宗教の失敗など,もろもろをあつかう「『失敗学』に関する連続講座(2)」として,関連する課題をとりあげながら記述する。

1 国際原子力事故評価尺度

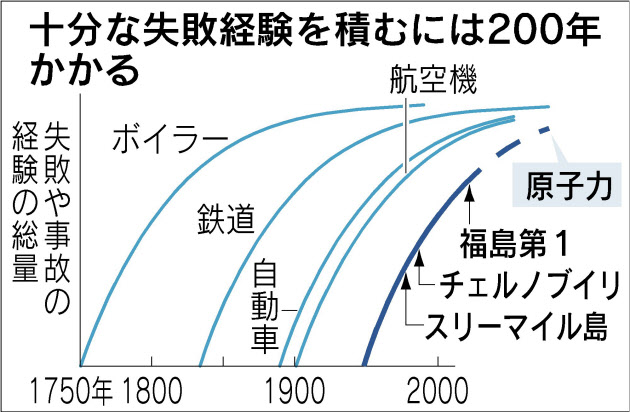

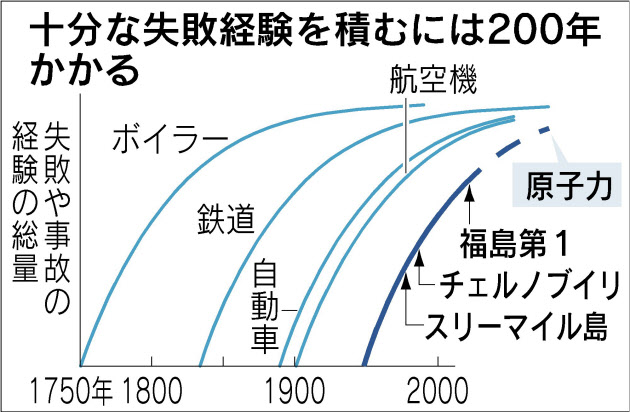

「スリーマイル島の原発事故(1979年3月)」→「チェルノブイリ原発事故(1986年4月)」→「東電福島の原発事故(2011年3月)」と3度,原発の〔とくに重大〕事故が,人類の歴史に記録されてきた。ところが,失敗学の理論的見地は,あと1世紀半のうちにまた「原発の大事故」が発生することを「想定内」に入れて考えてもよいかのように発言していた。そう解釈し,受けとるほかない論旨になっていた。

2011年から1979年を引くと32年である。今後,150年という年数が経たねば原発という発電技術は「成熟・安心」に域まで達しないのだと,畑村は指摘した。とすれば,その間にさらになんどかは必らず,原発の事故がくわえてまた起きる,などと想定しておかねばならないのか? 畑村洋太郎「失敗学」については,そのように説明するほかなくなる。

しかし,こうした解釈が許されるはずがないし,そのような余地を残すような「失敗学」という発想じたい,どこか根本から疑念を抱かれて当然である。今後,チェルノブイリ原発事故や東電福島第1原発事故の規模に相当する事故をはじめ,原発事故は絶対に(極力に)起こしてはならない。

ということで,「原発安全神話」が本当に完全に復活でもしないかぎり,畑村「失敗学」の発想は成立しがたい。だが,この種の思考回路は,もとより論外でありえない。

高木仁三郎は,前掲『原子力神話からの解放-日本を滅ぼす九つの呪縛-』のなかで,こうもいっていた。

核エネルギーは日常世界にかかわるエネルギーとはまったく異質のものだという事実です。つまり,これまでのエネルギー,あるいはいままでの技術やテクノロジーの体系にはなかったようなエネルギーの使われ方が導入されたことを意味していたのです(41頁)。

核の世界は,私たちの世界では本来的に前提になっている原子核の安定性にあえて挑んでいって,その原子核の安定性を崩します。不安定化することにで棒大なエネルギーをとり出すわけですから,私たちの日常生活にとっては脅威となるような現象がそこから起こってくることになります。そのことは原子力の歴史のなかで,概して非常に軽視されてきました。

考えてみれば,これはたいへんなことです。私たちが生活している日常世界の原理,すなわち原子核が安定していることによってなりたっている日常生活の安定性に,あえて挑むわけですから……(42頁)。 |

高木が強調するのは,原発に使用される核エネルギーは,従前より存在した諸エネルギーとは基本から異質の特性を有する。この核エネルギーを利用して発電する「原発という装置」の,機械工学的ならびに物理学的・化学工学的な特性は,畑村「失敗学」のように「従前の諸エネルギー → 核エネルギー」と単純に併存・整列させてはならない特性を有していた。

いわば「従前の諸エネルギー ⇔ 核エネルギー」というもののあいだには,決定的な意味をもつ〈断絶的な異質性〉が介在している。すなわち,なかでも核エネルギー側に〈固有である特性〉を無視した議論は許されず,この大前提となる認識がゆるがせにされてはいけない。

にもかかわらず,単に「従前の諸エネルギー」に連続させて「核エネルギー」をとりあつかってもよい対象とみなしたうえで,イ)「ボイラー → 鉄道 ⇒ 自動車 ⇒ 航空機」のあとに ロ)「原子力」と関連づけ整列させていた。しかしこれでは,「失敗学」が信頼性・安全性「工学」の見地に則して構想された立場だとしても,この立場に核エネルギーを連接させる方法じたいに,そもそも無理・逸脱:危険があった。

ところが,畑村洋太郎は,この看過できない「失敗学」に固有であるはずのその「基本的な特性(限界・制約)」に無頓着であった。要言すれば,失敗学の発想基盤には,高木自身が指摘している〈過去の教訓〉そのものが,実践学である「失敗学」に生かされていない。

2 小出裕章の反原発に関する説明

前出,小出裕章『放射能汚染の現実を超えて』(河出書房新社,2011年5月)は,こう述べていた。

「仮に原子力が化石燃料の代わりになりうるとしても,それは」,原子炉を積んで動力に利用している航空母艦・潜水艦・人工衛星など,ごく一部の軍事・科学方面においてであるか,またあるいは「発電だけであり,それも基底負荷用のごく一部分だけである。町工場が原子炉をもつこともできない,自動車や列車が原子炉を積んで走ることもできない。各家庭に原子炉を置くこともできない」(168頁)。

畑村洋太郎が日本経済新聞「寄稿」のなかにかかげたこの図表は,そのまま配列し,比較するには不適なものを,あえて並べていた。すなわち,イ)「ボイラー → 鉄道 → 自動車 → 航空機」と ロ)「原子力」を,なんら疑問を抱くこともなく連続させうるかのように,順列させていた。

もともと,イ) 「ボイラー → 鉄道 → 自動車 → 航空機」と ロ)「原子力」とのあいだには,「重大な断絶=物性上の決定的な齟齬」が介在していた。それはまず,動力として利用するにさいして認識されるべき「技術思想面および実際利用面の基本的な差異」であった。だが,その留意点には目もくれず素朴に,その イ) と ロ) を並列に順序づけていた。これでは,工学者の立場である「応用・実践的な基本視点」をないがしろにしている,と批判されて当然である。

つぎに,原子力発電に「本質安全」を求める発想=「最悪の事態を想定」からして,これにはもともと疑問があり,始めから無理を抱えていた。いわば,原発の「最悪の事態」とは,失敗学ではいったいどのような想定(定義づけ)になるのか? もしかしたら原発事故のさいは,日本国中に放射性物資が拡散してしまい,この国土には人間が住めなくなる事態も考えよ,とまでもいえるつもりか。

どの技術でも「十分な失敗経験を積むには200年かかる」という想定(理解,認識,工学的な常識的な判断)じたい,原発に関していえば完全に倒錯した,現実離れの〈超発想〉であった。これは,なにも提言していないに等しい意見であり,実質では思考停止に近い発言であった。

旅客機は墜落事故を起こすたびその教訓に学び,安全性をより増してきたのだから,「航空機の事故史」に「原発の事故=失敗史」を重ねれば,これから具体的な安全への対策がえられるかのように議論されている。事故が起きたらこれを糧にしてさらに,原発の安全問題を向上させればよい,とでもいっているかのようである。

ところが,技術の信頼性や安全性に関する問題意識として,原発に限ってはそのような発想は,どうみても許されない。

そこでいまここで,畑村洋太郎「失敗学」に単刀直入に聞きたい。 世界中に居る「原子力村の人間たち」が,あと何回「原発事故」を実際に起こせば(あるいは「起こしてしまえば),原発の管理が “より安定した技術水準に到達できる” といえるのか?

いまだに絶えず墜落事故を起こす航空機とて,事故じたいは絶対起こしてほしくない交通機関である。ましてや原発に至っては,である。とはいっても,航空機に対して原発は同じにあつかっていいような「技術である」とは,とてもいえない。

2011年「3・11」の福島第1原発事故が起こる20年近くもまえに公刊されていた,前段に触れた小出裕章『放射能汚染の現実を超えて』(初版 1992年)は,こう危惧していた。

「大事故の可能性が低くないことは歴史が示しているし,ひとたび大事故が発生したばあいに投入しなければならないエネルギーは巨大なものとなる」(188頁)。

あの「3月11日」以来,日本の政治・経済・社会すべてが,東電福島第1原発の大事故に振りまわされてきた。『原子力緊急常事態宣言』がいまだに〔本日,この記述を改稿しているが,日付は2025年9月14日である〕,これからもこの原発事故問題をかかえたままの「日本社会」は,21世紀の歴史を生きていかざるをえない。

そして,いつになったらこの事故の悪影響が完全に収まり,除去できたといえる時期が来るのか,いまだにそのメドすら立っていない。現に,東電福島第1原発のありさまは,2011年3月11日に発生させた過酷な大事故の「後片づけが済んだ風景」には,とても映らない。

失敗学の構想そのものに関してはさらに,原発の基本設計がそれこそ半世紀以上も前の技術思想で成立している事実じたいを,どのように克服していけるのか不詳である。原発関係に従事している労働者集団の行方・進路も,畑村は心配していたようであるが,この問題をともかく政治力で解決する方途を示唆し,原子力行政に関する畑村の基本姿勢は,従前となにもかわるところがなかった。

2011年3月11日以降,東電福島第1原発は,事故初日からすでに溶融事故を起こし,原子炉からは格納容器から(多分)建屋の底面まで,この溶融した核燃料を主材とするデブリ880トンが,まだほぼ百%取り出せないで残置されている。つまり,いままで実質,手つかずのままで来た現況は,この「デブリの取り出し」という点で判断するに,原発事故の災害処理としてなんら進展がみられなかった。

だが,以上のごとき方向違いでありながらも,なお「無駄な努力」を強調・提唱する『失敗学者の〈失敗的な政策提言〉』には,失望させられる。この畑村洋太郎という工学研究者は,世のため・人のためにものを考えて「失敗学」を構想したのか? 原発にこの失敗学を応用する発想じたいが問題含みであった点に,まだ気づいていないのか。

3 原発継続論の危険性

2011年6月1日『朝日新聞』朝刊の特集記事「(神話の陰に 福島原発40年:8)地震警告 耳をふさいた国」は,こう解説していた。

19「90年代初めごろ,青森県六ヶ所村の核燃料サイクル施設の安全審査に呼」んだ大学教授(京都大学の入倉孝次郎)が,「隠れた活断層も考慮すべきだと主張した」ところが,これは「受けいれ〔られ〕ず,やがて」この入倉教授は,安全「審査に呼ば」れ「なくなった」と。

畑村洋太郎の「失敗学」の見地にもとづく,実質「原発継続容認論」は,二重の意味で破綻している。

そのひとつの事由は,彼が創設したつもりらしい《失敗学》という学問形態そのものにある。原発問題にかぎっていえば,「失敗の範疇」のなかにはとうてい収めえない「物騒な〈悪魔の火〉」が介入している。これが,原発問題に適用される失敗学の問題意識を,最初から成立させない,つまり〈失敗させる必然の要因〉になっていた。

もうひとつの事由は,「原発はなしでも」日本の産業活動および家庭生活に必要な電力は十分に賄えているのであって,福島原発事故以降,日本の社会経済に「必要な電力供給体制」は確保できている。その間,54基ある原発の全基が未稼働であった2年近い期間を,われわれはすでに体験してきている。

「3・11」直後,数ヶ月はかかったものの,東電が実際に,「東日本大震災以降は原子力発電所が停止したため,原子力をカバーする形で,火力発電所の稼働率が上昇しました」と説明していた事情からも分かるように,原発なしでも急遽,「3・11」以降の電力供給は,しのぐことができていた。

2011年6月1日の『朝日新聞』朝刊は,「原発事故処理費 5. 7~20兆円」という日本経済研究センターの報告を,当時,毎日報道されていた「図表:各地で観測された大気中の放射線量」の左横に並べて組む記事としてかかげ,報道していた。

その後,2019年3月になるが,民間シンクタンク『日本経済研究センター』(東京都千代田区)は,東京電力福島第1原発事故の対応費用を,総額で81兆(~35兆円)と見積もる試算を公表していた。ちなみに,経済産業省が2016年に公表した試算では約22兆円とされていた。

畑村洋太郎は,原発(正確には〈原子力〉といっているが)も失敗を重ねていけば,「ボイラー → 鉄道 → 自動車 → 航空機」のように人間側が,より上手にこなして使いこなせる動力源になりうるといいたいらしい。そうだとすればこれは単に,「原子力(原発)」にかけた技術的な信頼性・安全性を,過信しすぎた工学者の発想だと断定される。

ここでは話を2016年度に引きもどし,「東京電力福島第1原発事故の対応費用」の水準を,ひとまず20兆円という金額で考えよう。2023年度の日本の国家予算に比較して考量してみるのもいい。その国家予算(一般会計)の当初予算総額は,過去最大の114兆3812億円であり,この財源の約3割を国債に頼るきびしい財政状況のなか,社会保障費や防衛費の増加し新型コロナウイルスや物価高,ウクライナ危機に対応するための予備費などが計上されていたという,この中身に対置させてみるになんとも巨額であった。

つまるところ,原発事故の恐ろしさ・怖さは,「原発安全神話」の「三猿=みざる・いわざる・きかざる」の境地では,克服できるはずもない。しかし,そうした境地は,いまも政府(当時は安倍政権,菅 義偉,岸田文雄,石破 茂)が固執している。

『忘却とは「忘れ去ることなり」』といってみたところで,放射能(放射性物質)の汚染状態は,そう簡単に消え去るものではない。この放射能というものは,いま生きている個々の人間が〈無限大の時間〉を費やしていっても,とうてい追い払いきれないほどに,末永く「有毒性」をもちつづけていく。そういう「物理・化学的な性質」を本来的にもっている。

要するに,原発の事故は「もうこれ以上,1回であっても,けっして発生させるわけには」いかない,つまり,絶対に許されない〈事件〉となるのである。

ところが,この期に及んでもまだ「原発」そのものに安全性を工学技術的に求めるという理屈=「失敗学」は,自動車や飛行機の安全性(安全度)を高めるという理屈〔つまり,一定の確率でどうしても事故は起きるし・起こすものでもある〕という発想(覚悟)とは,完全に「異次元でいわれるべき」ものである。

失敗学という発想はそういうあつかいにしておかねば,とうてい理論としては間尺が合わないし,成立の余地もありえない工学思想である。

4「福島原発『津波の想定,過小評価』IAEA報告書原案」『朝日新聞』2011年6月1日朝刊

東京電力福島第1原子力発電所の事故調査のために来日した国際原子力機関(IAEA)の調査団の報告書の原案が2011年5月31日,明らかになった。津波と地震による複合災害への対応が不十分だったことを指摘,東電をはじめ事故対応の当事者間で,責任の所在などの共通認識が欠けていると分析した。概要版が〔同年の〕6月1日に公表される見通しとなった。

調査団は〔同年〕5月24日から6月2日までの予定で来日。各国の原発への教訓をえるため,東日本大震災で被災した福島第1原発や第2原発,東海第2原発を視察したほか,東京電力,経済産業省,文部科学省などの関係者から聞取調査をした。報告書案は,事故を時系列で整理したうえで,えられた教訓を挙げた。

福島第1原発事故の直接的な原因は地震と津波とし,電源や,炉心冷却に必要な多くの機能を失ったと指摘。東電は2002年以降,同原発の津波の想定高さをみなおしたが,過小評価だったと認定。過酷事故対策も,準備されていたが,複数基の事故に対処するには不十分だったとした。

注記)以上は,『朝日新聞』2011年6月1日3時00分,http://www.asahi.com/national/update/0531/TKY201105310707.html

2023年2月(ごろ)にもなってこの記事を紹介したところで,たいした意味もないように感じられるが,「津波と地震による複合災害への対応が不十分だった」と報告されている点に注意しておきたい。関連しては,つぎの記事を参考にしておくのがよい。東電福島第1原発事故での「東電旧経営陣」に対して提起された株主代表訴訟(一審)では,13兆円という金額が判決で出ていた。この数値はいままで類似の裁判では最高額,それも世界で一番多い金額であった。

「震災で転園・転校2万人超 福島から他県へ1万人」という話題を,前述でとりあげた記事から引用しておく。

東日本大震災の影響で転園・転校した全国の幼稚園児や児童生徒が,2011年5月1日時点で2万1769人に上ったことが文部科学省の集計で分かった。被災地から県境を越えて転出した子どもも1万人を超えており,文科省は受け入れ先などへ教員やスクールカウンセラーを追加で配置,派遣する方針だ。

集計によると,福島県内の幼小中高などから他の都道府県に移った子どもは9998人に上った。同県内での転出入も5473人に上る。大半が東京電力福島第1原子力発電所周辺から避難したとみられ,計1万5471人が震災前の学校に通えず,避難先の学校などへの通学を余儀なくされている格好だ。

津波で沿岸部の学校が被災した岩手,宮城県でも,県内外での点出入はそれぞれ969人,3980人に上った。被災地からの受け入れは埼玉県が最多で1311人。新潟県1205人,東京都1199人と続く。原発周辺の住民を集団で受け入れているほか,親戚などを頼って引っ越してきたとみられている。

注記)『朝日新聞』2011年6月1日5時04分, http://www.asahi.com/national/update/0531/TKY201105310717.html |

以上の報道に表わされた原発事故事後の波及的被害は,前段に出ていた「原発事故処理費 5. 7~20兆円」(ただし,これはまだ低いほうの金額であった)という被害総額計算に組み入れられているか?

自動車事故で5人が死んだとか,ジャンボジェット機が墜落して5百名もの人命が失われたとかいう事故の被害を,原発事故の発生によって経済・社会のあらゆる部面にまで及ぶその悪影響と,同じ〈質的な尺度〉で量るわけにはいかない。もとより〈比較の思考〉に関して問題があったからである。

以上の論及に照らして考えるに,畑村洋太郎がいっていたこと,つまり「失敗に学んだ原子力の作りなおしが求められている」し,また「日本にはその力がある」から「それには従来とはまったく違う発想で新しい原子力のありかたについて提案し,マスタープラン(基本設計)を描き,現在従事している人たちを使いこなせる人をみつけてこなくてはならない」。

これは「大変な作業ではあるが,そうした人選や枠組作りは政治の力で実現しなければならない」といったごとき提言は,とうてい受けいれられない。現実的な発想にも思えない。

5 要は『失敗学』とは,土台:根柢から間違えていた主張であり,学問たりえない発想にもとづく提唱であった

a) もちろん,こうした批判は,その失敗学のなかに原発問題を包摂したがゆえにこそ,畑村洋太郎の立場が回避できなくなった論点,いいかえれば,アポリア-解決不可能な難問-を指摘している。畑村が「自動車や飛行機のさきに原子力も並べてみた」という関係の論点はさておき,ここではとくに原発にかぎって言及しておく。これからも,原発の事故が起きないという絶対の保証はない。

「その保証が百%ない」ことに限っては,絶対的に「百%の確信をもっていえる」。これは「自動車の衝突事故や飛行機の墜落事故がこれからは百%ない」とはいえず,絶対に「百%の確信をもっていえる」といういい方からの類推,同断である。

しかし,原発の基数は,自動車の台数や飛行機の機数に比べて桁違いに少ない(現在の時点で分かる原発は世界で430基ほどである〔がその後も多少増えているが,まだ500基にはなっていない〕)。このことからしても「無数の自動車や飛行機」が発生させる事故と「有数の原発」の事故とを,どのように関連づければよいのか,まだまだ不明の要素が多い。

ともかく,原発の事故がこれから絶対に起こらないという保証はない。

b) 当時の「新刊紹介,鬼塚英昭『黒い絆 ロスチャイルドと原発マフィア-狭い日本に核プラントが54基も存在する理由-』成甲書房,2011年5月30日は,どのような意図で書かれていたかに関心を向けて,以下に若干説明する。

鬼塚英昭の同書は,小出裕章『放射能汚染の現実を超えて』(河出書房新社,2011年5月30日)と同じ日づけに発売されていた。本ホームページの筆者は,鬼塚英昭のこの本:『黒い絆 ロスチャイルドと原発マフィア-狭い日本に核プラントが54基も存在する理由-』の目次と概要を紹介しておく。

|

「ヒロシマ,ナガサキ,そしてフクシマ……,日本人の命を,カネで売った日本人がいる! 憤怒と慟哭で綴る原子力暗黒史」。 序として 「原子力発電所」は「原爆工場」である 第1章 原発マフィア,誕生の物語 第2章 日本の原発マフィアたち 第3章 スリーマイル島事件の裏を読め 第4章 ウランを制する者が世界を支配する 第5章 かくて日本はアメリカに嵌められた 第6章 原子力ルネッサンスが世界を狂わす 第7章 日本は「核の冬の時代」に入った 終わりに 日本が悲劇を繰り返さないために

なぜ,こんな狭い日本列島に55基(ママ)もの原子力発電所=核プラントが存在するのか? それはヴィクター・ロスチャイルド卿を頂点とした「原発マフィア」が「原子力の平和利用」の美名のもとに全世界に原発を売りさばいたからである。

ウラン鉱山の8割を支配するロスチャイルド金融財閥に巨万の富が転がりこむ仕組みだからだ。そのお先棒を担いだ,「和製・原発マフィア」が,読売総裁の正力松太郎,風見鶏・中曽根康弘,そして田中角栄であり,角栄の隠し資産は娘の眞紀子に継承されている。そして彼ら利権屋の背後には,誰であろう,昭和天皇の了解が存在するのだ! |

本ブログの筆者は,東日本大震災の被災地を慰問・慰労のために訪ねている皇族一家の動向までを眺望に入れた〈執筆の方法〉を採ってイルが,この鬼塚英昭の本は意味深長である。

c) 畑村洋太郎と小出裕章の比較・対照

畑村洋太郎は原発継続の立場にあった。だから,こう述べていた。

「失敗に学ぶ原子力の作りなおしが求められているが,日本にはその力がある」。

「従来とはまったく違う発想で新しい原子力のありかたを提案し,基本設計(マスタープラン)を描いて,現在従事している人びとを使いこなせる人をみつける必要がある」。「これは大変な作業ではあるが,そうした人選や枠組作りは政治の力で実現する」。

この畑村の見解は原発継続論である。国家の立場から「国策民営・地域独占・総括原価方式」を認められた大手電力会社群の「原発推進」体制が,そのとおりに認知されていたことになる。

◆ 小出裕章が謝罪した立場 ◆

「小出氏は入場できない人のためにホールの外に出て,『長年原子力にたずさわって来た者として,今回の事故を止められなかった事を謝罪します』と涙ながらに語りかけた。原発を推進してきた学者が謝罪もせず雲隠れしているにもかかわらず,反原発を貫いてきた小出氏が謝罪したことに聴衆は感銘し,拍手が起こった。現在,原子力関連でもっとも信頼の置ける学者として,情報を発信している」。

注記)http://www47.atwiki.jp/goyo-gakusha/pages/59.html(この住所は現在は削除)

かつて,原子力村からもっとも嫌われていた,それこそ原発の推進派からは「蛇蝎のように見下され,排斥されてきた」そのうちの1人であった小出裕章が,福島第1原発事故をきっかけに一躍注目を浴び,執筆や講演で八面六臂の活躍をさせられてきた。しかし,この小出のこうした繁忙状態は,ある意味では,けっして好ましい出来事(結果)ではなかった。

d) 電力需要の今後

たとえば,2004〔平成16〕年から2013〔平成25〕年にかけての東京電力による発電電力〔供給〕量は,天候の影響もあったけれども,以前より減少してきた様子が数値でもって正直に表わされていた。しかも「3・11」(2011年)はこの傾向をさらに確実にする基本要因になっていた。

既述であったが,「3・11」直後,数ヶ月はかかったものの,東電が実際に「東日本大震災以降は原子力発電所が停止したため,原子力をカバーする形で,火力発電所の稼働率が上昇しました」と説明されていた経過の,その後をさらに説明している。原発なしでも,もともと電力供給はしのげていた日本の電力事情は,再度確認されてよい。

6 「3・11」後の東電管内電力需給

藻谷浩介『デフレの正体-経済は「人口の波」で動く-』(角川書店・角川グループパブリッシング〔発売〕,2010年)は,「3・11」の直後に「無計画停電を意図してずさんに実施した東電幹部」に関する記述なかで,「人口減社会=消費旺盛な現役世代の減少と高齢者の激増」の時代に突入した日本は「電力需要は減少に転じている」と指摘していた。

過去10年以上,それら各年における使用電力量で理解できるようにその「全体:総量」は減少傾向にある。とくに2008年秋のリーマンショック以後,景気悪化も重なり, “電力離れ” が広がっているのである(横田 一「『計画停電』騒動 東京電力の “電力ないない詐欺” 」『ZAITEN』2011年6月号,50頁4段)。

東電の原発事故が発生した2011年3月以降,日本の電力事情は,電源構成における原発の割合がほぼゼロに近い趨勢(数%)で経過していく時期でもあった。その間,2013年9月15日,関西電力の大飯原発3号機・4号機(福井県)が停止して以来,日本国内の原発はすべて2年近く停止していた。

その後,2015年8月11日,九州電力の川内原子力発電所1号機(鹿児島県)が起動され,2013年7月に新規制基準を導入後,安全審査に合格した原発が初めて再稼働した。

要するに,日本における総発電〔供給〕量が減少していくとともに,再生可能エネルギーにおける発電〔太陽熱・風力・水力・LNGなど〕の比率の増加が,電源構成における原発の比率を最小化・極小化させる対抗的な要因に育ってきた。原発の比率はこのさきゼロにできることは,実証済みであり,あとはやるかやらないかだけである。

いま,電力エネルギー源構成比率が基本的に変化してきたその趨勢をしれば,冒頭で畑村洋太郎・東大名誉教授が「原子力〔発電〕の作りなおしが求められている」といって,しかも原発に関連する「失敗学の必要性」を高調したことは,エネルギー問題全体にかかわらしめて考えるとき,どうみても「ピント外れ」の提唱であったというほかない。

最後に,日本における原発の危険性を警告していた本としては,時期な関係を考慮し,つぎの3著を挙げておく。

広瀬 隆『』ダイヤモンド社,2010年8月

久米三四郎『

小出裕章『

その時期の直後に,これら「本の題名」が現実に警告したとおりに,しかもその1年未満の時期に,日本が大規模の原発事故を「起こした」。この国は不幸中の幸いでたまたま,放射能災害の最大被害を回避できていたに過ぎない事実を忘れている。