皇室の祖先神は天照大神だとか

神武天皇が初代天皇だと決めたのはどこの誰か

21世紀に古代神話を信じるも信じないも関係なく,「政教分離の原則」抵触の問題がいとも簡単に,それも庶民たちを洗脳しつづけるためなのか,日本社会のなかへ宣布しつづけたい皇室神道行政,この「破天荒なる摩訶不思議というか奇想天外性」は,とどまるところがないようである。

1「伊勢神宮など,悠仁さま参拝 成年式終了報告」『毎日新聞』2025年9月9日朝刊17面「総合・社会」,https://mainichi.jp/articles/20250909/ddm/012/040/041000c から

以下はこの記事を引用しつつ,関連する批判的な議論を展開していく。なお〔 〕内補足は引用者である。

「秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまは〔2025年9月〕8日,伊勢神宮(三重県伊勢市)と神武天皇陵(奈良県橿原市)を参拝された」。

補注)新聞報道などでは,皇族に対して必らず敬語が使用されている。彼ら・彼女らと旧「平民」との「違い=差別」が,まるで「永遠に不滅」であるかのような,報道機関側の皇室用語法には,戦前からの流れもあってだが,つぎのような約束事が決められてきた。

つぎに参照する文献 https://repository.musashi.ac.jp/dspace/bitstream/11149/2048/3/03_fuji_text.pdf は,武蔵大学の研究業績として公開されている(なお,その原注の明記がここでは探しにくかったが,2010年代後期の公表物だと理解しておく)。その文献から読みとれる表題は,第 1 章「現代日本語におけるマス・メディアの言語表現」,第 1 節「 マス・メディアメディアの社会的な役割と特徴」であるが,これから,皇室報道における敬語使用に関した整理・区分を,つぎに紹介しておく。

要するに,「放送用語皇室敬語」の「戦前と前後を比較してみると,放送における敬語は戦前と戦後が大きく変わっ」「た。戦前は古い漢字がよく使われていた」のである。「しかし,戦後には,一般的な敬語を用いられていることが多くなった」。ともかく,「皇室敬語」「は,戦後,簡素化することになった」。

というような,戦前から戦後への皇室敬語使用法の変化があったとはいうものの,一般市民と皇族たちの間柄において,いつも聞えてくる「皇族たちを描写するときの敬語」は,その基本的な性格が「絶対的な用法」をだいぶ緩めて「より相対的な用法」に変えられてきたものの,どうしても皇族と庶民とのあいだには「超えることが困難な垣根」が意識的に残されており,常時使用されつづけている。

さて『毎日新聞』の記事に戻った記述となる。以下につづく記述は,この記事を少しずつかじりとりながらの説明とするので,なおいくらかは分りにくい叙述になているが,そこは我慢して読んでほしい。(活字は緑色にしておき区別しやすくしたが)

なんといっても,とてもビックリさせられるのが「皇室が祖先とする天照大神(あまてらすおおみかみ)をまつる伊勢神宮」という報道内容,この決まり文句である。天照大神というのは架空の宗教的な存在であって,事実と歴史のなかに登場した「神」ではない。

悠仁は,皇位継承順位を「自身の父:秋篠宮」につづいて第2の立場ある皇族である。その人物が明らかに,皇室神道という私家製の宗教信念にもとづき,自身が成人になった報告をするために,天照大神を祭神とする伊勢神宮に参拝したというのである。

そもそも伊勢神宮は,明治維新以降,急に思いだした(思いついた?)かのようになってだが,皇室のためにもともとから存在していて,しかも重要であった「神社」のようにあつかいされだした。

いってみれば,「生者のための国家神道神社として」であったが,「明治維新(富国強兵・殖産興業)推進」のために,実は,それ以前までは参拝などは,とんとご無沙汰状態であったこの伊勢神宮を特別視したかたちで,自国近代化路線を推進していくための「脱亜入欧」路線をめぐっては,つまり,後進国家体制を補強するための宗教的イデオロギーがその基礎部分に注入されたさい,この伊勢神宮を格別に厚遇した方途を採り,大いに活用することにした。

旧大日本帝国主義の政治路線は,米欧帝国主義に学んだ侵略戦争のやり口を,自国でも大いに推進していくことにした。米欧諸国とはなんとしてでも,つまり,背伸びしてでも対等にやりあうためには,国家精神として脊柱になると利用した「国家神道」を,明治時代以降,自国の「宗教的な甲羅:武装」として利用するほかなかった。

旧日帝が東アジア諸国や諸地域を植民地支配し,自国の「生命線」(国家存亡にかかわる地理的範囲)を「利益線」(国家の安全に不可欠で他国の進出を許せない近隣地域)を確保しようとする独立自衛路線は,とくに昭和期になると「満蒙(中国東北部)は日本の生命線」という標語に代表されたように,軍事戦略遂行上,そして国際政治経済関係的に,日本の存亡にかかわる地政学的な経緯が,意図的に形成されてきた。

そのなかでとりわけ,皇室関係者を代表に旧日帝の軍人(軍隊)は,伊勢神宮を根拠にする「皇国史観」を抱くことになった。

というか,とくに軍隊の場合においては,伊勢神宮が「生者のための国家次元の神社」であったのに対して,くわえて「死者のための国家次元の神社」としての靖国神社が,ここでは無視するわけにはいかない,たいそう重要な「戦前体制下における督戦神社(勝利神社,官軍神社)」としての役目を担わされてきたことも,また忘れてはならない史実である。

この靖国神社は明治維新に前後して,その前身が創建された国営神社であった。しかも,旧・陸海軍の管理下に置かれる国家次元の神社であった。だから,いってみればまさしく,軍国主義国家体制のためにこそ存在しえた「戦争のための神社」であった。

『毎日新聞』の記事に戻る。「皇室が祖先とする天照大神(あまてらすおおみかみ)をまつる伊勢神宮の内宮などで玉串をささげて拝礼。成年式の儀式を終えたことを報告した」。さて,その儀式についてはまさに,新聞報道などがそれこそ大々的に記事にとりあげていた経過が観察できた。

たとえば,『日本経済新聞』2025年9月7日朝刊の報道は,関連する解説のためと特別に紙面を用意していたが,この紙面で目立った表現が〈古式の風雅〉であった。

補記)馬車ではなく輿のほうが風雅ある古式(ヤマト古来)のやり方としてはふさわしいのでは?

いってみればつまり,最初から必らず古式に風雅でありうるはずの,あるいはそうでなければならない「悠仁の成年式」が執りおこなわれていた。『日本経済新聞』なり用意したこの紙面の中身は,いったいどのように観察,評価されるべきか? 天皇・天皇制を専門の研究領域とする学究の意見を聞いてみたいところである。

もっとも,そうした意見については,初めから「聞くだけヤボだ」という事前の観方もありうるから,皇室関係の行事は,その虚実の全体を歴史的かつ論理的に,そして政治イデオロギー的にも,より客観的な分析・批判を慎重にくわえていくための手順が,必要不可欠であった。

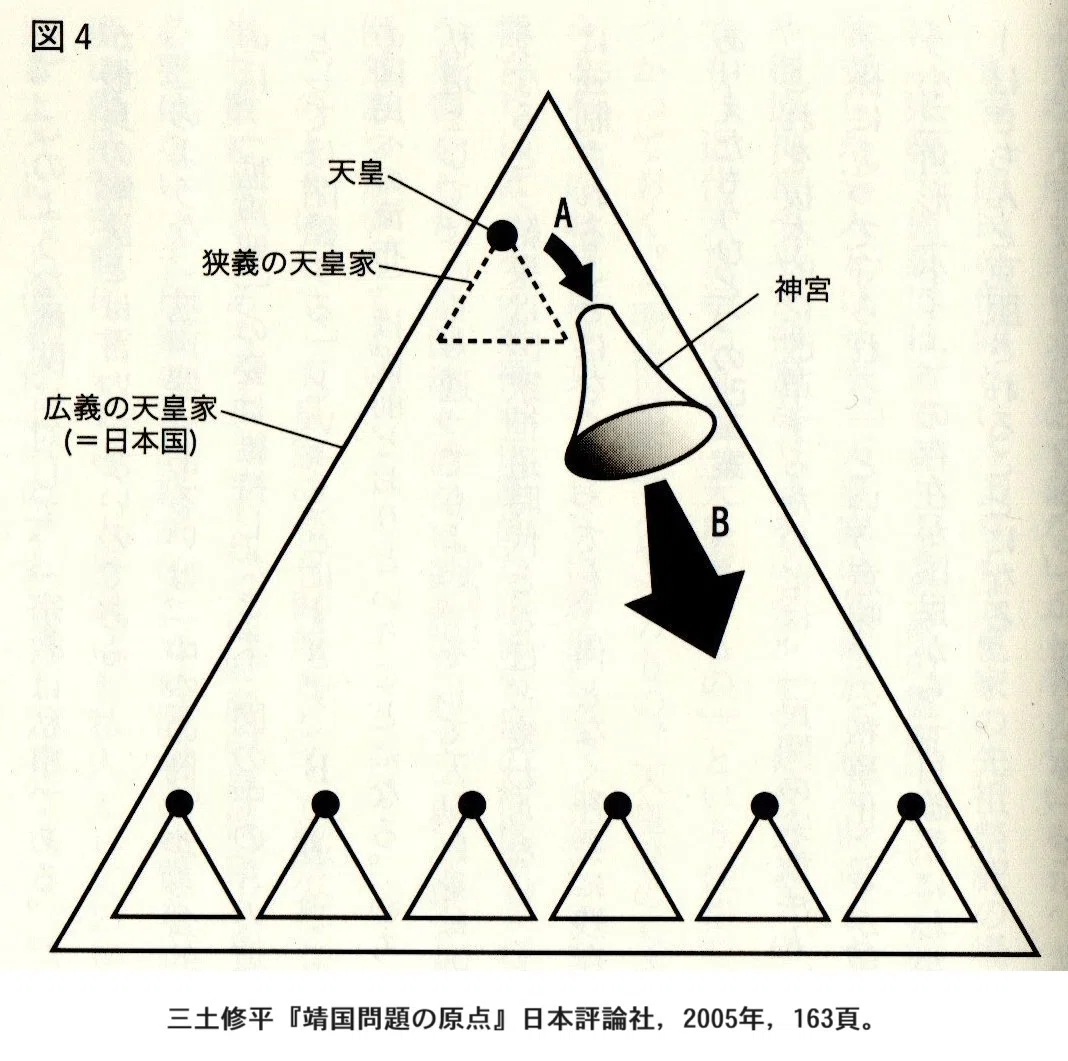

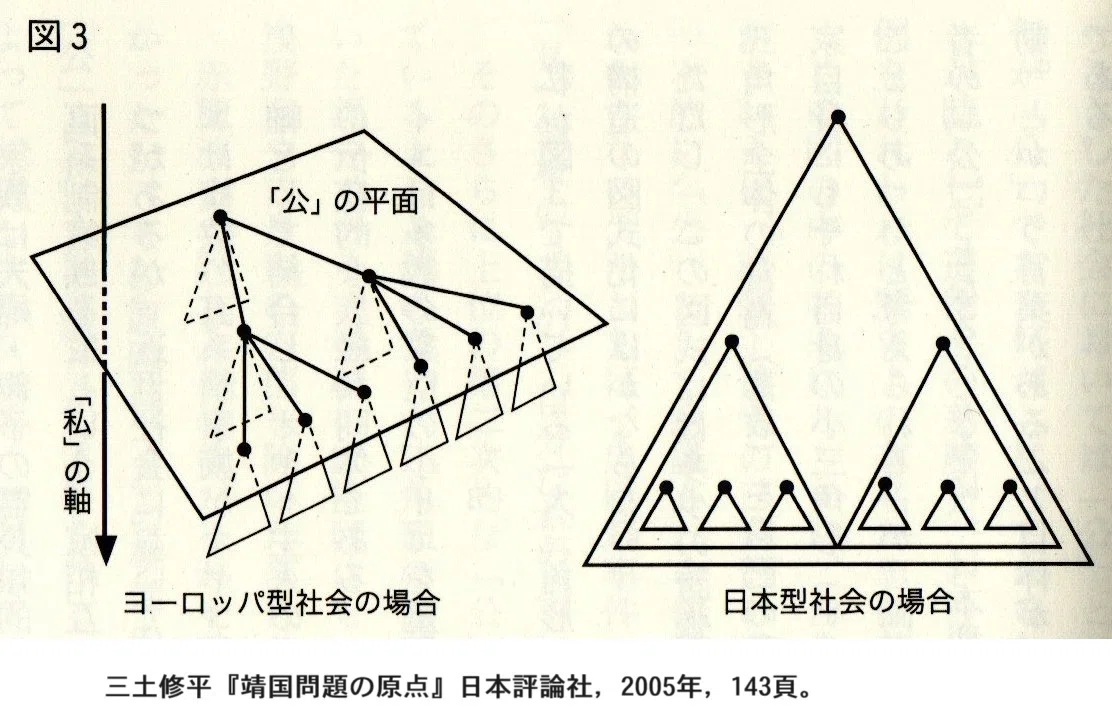

2 ここではとくに,三土修平(明笑)が日本における天皇・天皇制,それも明治以降に創作された「虚構としての家観念・家族制度」の狙いを,構図的に工夫して図案化してくれた以下の2点をかかげておきたい。

この図解2点から理解できるのは,そもそもが「日本の政治社会を〈上下の関係性〉でしかみ〔たく〕ない天皇制国家体制」の,それもいうまでもない「旧・封建時代風になる階級観点」である。要は「天皇家は実は,家にあらず臣民たちの家々を総覧する立場,つまりその宗家,しかも国家次元におけるそれに当たる存在」だとみなされている。

以上の理解は「21世紀のいま」における「本当の,真剣な,嘘偽りのない皇室神道」の《神髄》を指摘(剔抉)した実体を,指示していることになる。さて(「だから」というべきか),タカクラ・テル『日本の封建制』理論社,1953年は,以上の内容に関してとなれば,さらにこう語っていた。

|

「皇室のすうはいのうちには,大むかしからあったのものと,ひかく的ののちになって生まれたものと,この二つがすぐには見わけられないように,からみあっている。それが,今日,天皇制ぜんたいの問題をひじょうにめんどうにしている,根本の問題だ。そこで,まずこれをはっきり分けて考える必要がある」

「ひかく的のちになって生まれたものというのは,『祖先崇拝』の観念だ。『家族国家』というような,まちがった考え方も,ここから来ているが,これは大むかしからあったものではない。封建制度のなかではったつした,封建的な考え方で,封建的な家族制度が改められると同時に,当然,くずれおちなければならないものだ」

「つまり,げんみつな意味で,個人の祖先というものはない。少しさかのぼると,それはすぐ共通になって,おのおのの個人はそれぞれ共通の祖先をもっていることになる」(タカクラ,21-22頁)。 |

なお。結婚した男女が同姓になる日本の制度は,このタカクラ・テルの見解では間違いだと断定されていた。明治謹製になる昨今の天皇・天皇制の創作性(井上 毅や伊藤博文の作品であったもの)は,その歴史と論理としてしこまれたその本質を,多少でもしりえた人間の立場から観察すれば,それほど深淵も高尚でも優雅でもなんでもない。

もっとも,皇室・皇族を維持管理する立場にある宮内庁は,そのように後ろ向きの天皇・天皇制「理解」は絶対にしない。というよりは,そのようにはしていないどころか,反対に故意に「昂揚させること」にしか「仕事がないかのようなかっこう」を構えて,天皇家を支援する。

ここでまた『毎日新聞』の記事に戻る。

「伊勢神宮は2022年以来の参拝。玉砂利が敷き詰められた参道をゆっくりと進み,一般の参拝者も様子を見守った。神武天皇陵は12年以来で単独での参拝は初めて。以前はスーツを着用していたが,今回はいずれの参拝も成年皇族の正装であるモーニング姿で臨んだ」。

「三重と奈良の移動には電車を利用。近鉄宇治山田駅(伊勢市)や近鉄大和八木駅(橿原市)では日の丸の小旗を振る人やカメラを向ける人が詰めかけ,悠仁さまは笑顔で手を振っていた。成年式の関連行事は10日まで続く」(ここで『毎日新聞』記事からの引用は終える)。

3 つぎに問題となるのが当然,神武天皇の話題である。

悠仁のまとった衣装が,スーツではなくモーニング姿だという点は,考えようによっては「なにかが変だよね」と感じる人がいてもいいのだが,不思議にもそういった種類の疑念が明確に指摘されることがない。この種の問題提起があってなんら不可解ではなく,むしろないほうがおかしかった。

せいぜい,神武天皇の着衣でも真似したかっこうで,悠仁も神武天皇陵に参拝しにいかなかったのか,という基本的なナゾナゾが湧いてきて,なんらおかしくはないはずである。この付近に対する「?」は,タカクラ・テルが指摘していたとおりにしたがい考えなおせば,すぐに浮上してくる問題であった。

神武天皇が「架空の天皇である事実」は,事実だという以前に,完全に「まったくの事実そのもの」であった。だから,この神武天皇をキリスト像やマリア像みたく尊崇していたいという気持ちに似せて,それも明治以降になってあらためて設営されて決められていた神武天皇陵に,昭和天皇のひ孫が参拝にいくという,その後における歴史的な構図の動的な前後関係は,なんとも形容しがたい「宗教儀式」そのものの断面だったとみなすほかあるまい。

だいたい,「架空であるはずの初代天皇の陵墓があって」という話題が,そもそも「?」が突きつけられて,当たりまえであった。昔になるが,国会の議論のなかで「神武天皇にもお父さんがいましたよね」といった,ごく初歩的な疑問を投じたのは,国会議員の中山正暉であったが,この発言をまともに受けとめて考えた同僚たちはいなかったのか。

つぎに,日本国憲法の第1条から第9条までの関連や,その第20条が「信教の自由」を保障し,「信仰の自由」「宗教的行為の自由」「宗教的結社の自由」に関連する,「内心の信仰」や「宗教的な儀式をおこなう」「宗教団体を結成すること」などを保護しており,個人の信条に基づいた行動を強制されない自由が確保されているのであれば,とりわけ「政教分離の原則」が定められているこの国のなかで,国家は宗教活動をおこなわず,特定の宗教団体に特権を与えてはならないとされているのだから,疑問が噴出してきて当然である,このたび悠仁の神武天皇陵「参拝」であった。

しかも悠仁は,現在の天皇である徳仁の没後となれば,父の秋篠宮に次いで,天皇位の継承者としては第2位の立場になる皇族の1人である。その人物が,自分の祖先に当たる,それも昔も昔の大昔にはいたと「想像だけはされている初代天皇:神武天皇の陵墓」に出向き参拝した。

天皇たちは結局,のちにはそのみなが,皇室神道の信仰的な立場においては「神の立場」になりかわていく予定者たちである。それゆえ,その初代の天皇陵墓に参拝に出向いた悠仁の宗教的行為は,天皇家の関係者にとって「国事行為」ではない(天皇自身のそれでないから)とはいえ,それでは「公的行為」にならないか(つながるのではないか)といった議論を指摘されたら,これはもう収まりがつかなくなる。仮に「私的行為」だしたら,マスコミ・メディアが報道すべき余地はそれほどないはずだが,その付近は曖昧なままに残しつづけてきた。

しかし,前段に紹介した『日本経済新聞』2025年9月7日朝刊の1面全体を当て,「悠仁さま成年古式の風雅」という光景が「秋薬宮家の長男,悠仁さま」が「6日,成年式に臨まれた」が,「男性皇族の成年式は父の秋築宮さま以来40年ぶり」であり,「古式ゆかしい装束に身を包み,伝統ある儀式を通じて成年皇族としての一步を踏み出された」と報道していたが,そのなにが「古式ゆかしい装束」であったのかヨリ具体的な説明があるわけではない。それもいつものように,であった。

さらにまた,悠仁のその行為が本当に「私的行為」なのかと詮議したら,これがまた,ヤッカイな区分を意識したうえでの議論にならざるをえない。こうなると,つまるところグジャグジャで,識別不可能になるほかない,つまりどこにその区別をするための線が引けるのか,さっぱりおぼつかない状況すら出来する。

4 辻本正教『洞村の強制移転-天皇制と部落差別』解放出版社,1990年の意見

この辻本正の本からつぎの引用をしておく。読んでご覧のとおりの内容であった。つまり,もとより神武天皇の遺体があるわけなどないわけだが,この天皇家の「最初の天皇」は実在した信じる一族(皇族)の立場が,ごく簡単かつ率直に表せば「日本国憲法」の条文のなかにおいては

「第1章 天皇」〔天皇の地位と主権在民〕「第1条 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。」と書かれているゆえ,まともにそれも明解に理解しうる事実は,この憲法の中身は「ほぼカルト的な空域に突入状態」のまま,今日まできていたことになる。

辻本正教『洞村の強制移転-天皇史と部落差別-』解放出版社,1990年は,こう述べている。

|

なかでも,「洞は穢多の始まり」とまでいわれた洞村と天皇制の関係は,この国における天皇制と部落差別の関係を映し出す鏡のようなものであったと思われる。俗なる世界によって畏怖される天皇と,忌避され,恐怖される穢多と。

この官営を差して松本治一郎は,「貴あれば賤あり」と喝破したのである。いいかえれば,俗世間の人びとが聖なるものを紬ぎ出しているかぎり,差別はなくならないということであろう。天皇を不断に紡ぎ出し,部落差別をも不断に紡ぎだしている俗世間。

その俗世間を天皇制のくびきから解放しないかぎり,部落差別もまたありえない(辻本,195頁)。 |

ここで,そもそもの話に移る。

宮内庁側がある意味では,どこまでも「公的な家としての存在」である天皇家が,それでも「所有権を有する財産問題とみなしている」つもりなのか,日本の古墳群はすべて「天皇家の保有物であり私有財産だ」みたいな,奇妙きてれつなヘリクツを並べては,国有財産である古墳群を「天皇家が私有する土地だ」といいはる論法をもって,その古墳群の内部調査をろくにさせていない態度を一貫して保持してきた。

神武天皇の墓など実際にはありえないはずだが,あるものとしてきた大昔からの関係者の概念(観念的な)操作によって,それがいつの間にか(いつしか)「本当に実在してきた」かのように騙られるようにまでなった。

どだい,古墳群を本格的に解明研究してきた学究は,宮内庁側が各「古墳=天皇陵」とみなす陵墓の多くについてからして,その信頼度に関しては大きな疑問,すなわち「個々の古墳」と「個別の天皇」の対応関係を精査していく努力が進展すればするほど,その関係づけに関して疑問が浮上してくる,という事態になっていた。

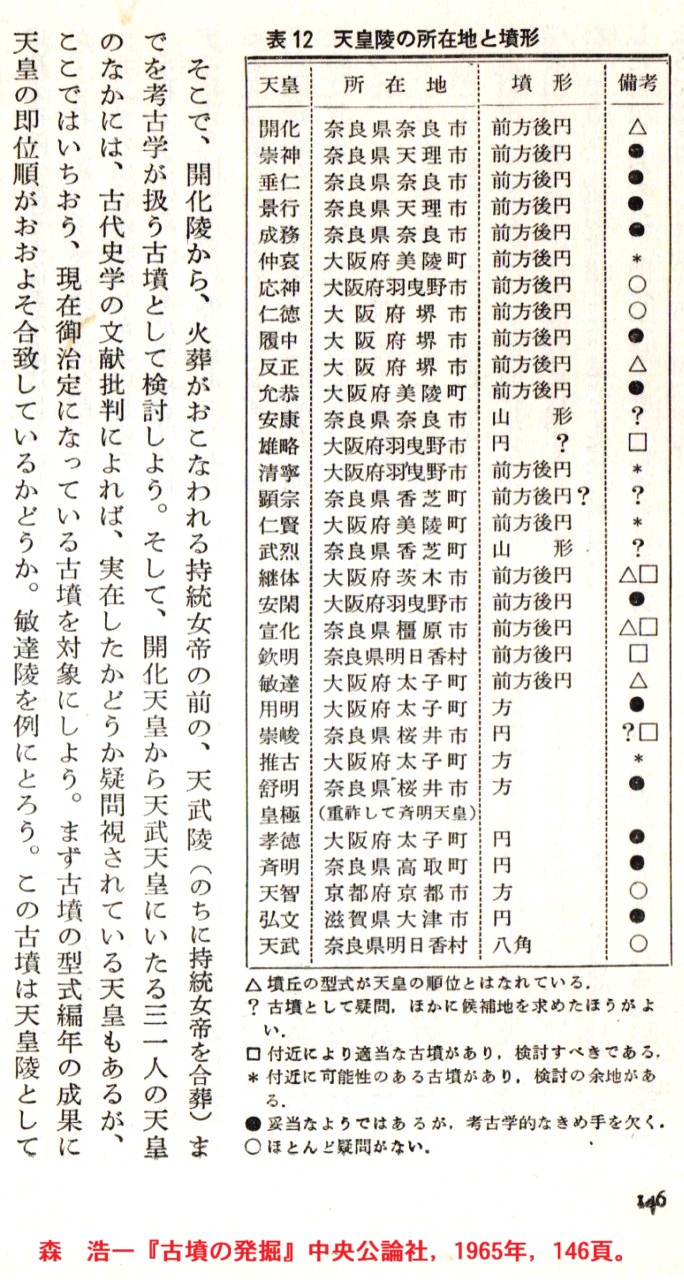

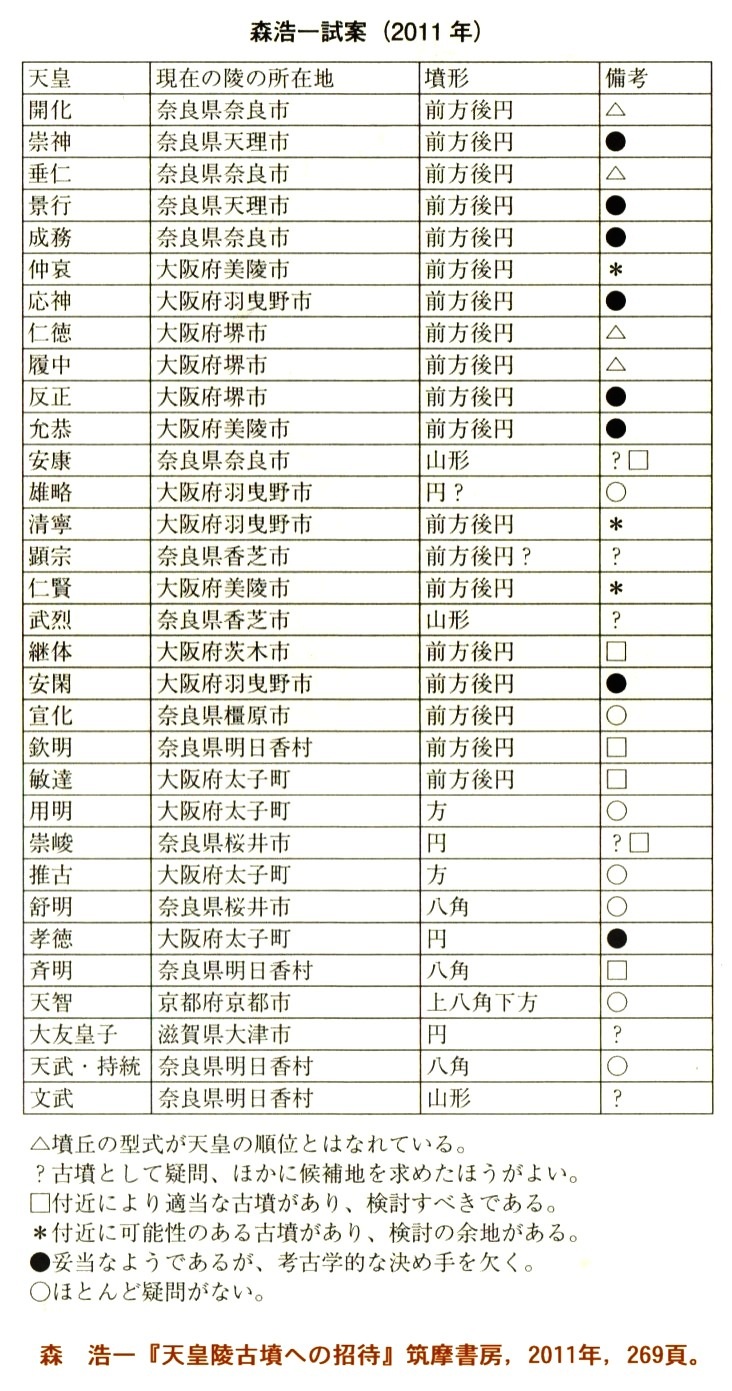

古墳研究(天皇陵の解明)については何人もの専門研究家がいるが,ここでは森 浩一の指摘を聞いておきたい。新聞切り抜きと森の関連著作から,前段に触れた「古墳と天皇」の対応関係について,いまだに議論や疑問が残されたままであるかについて教えてもらうことにしたい。

5 ずばり「天皇陵」の治定はまだまだ問題だらけだという指摘

古墳の治定問題をめぐっては,宮内庁だけで勝手にあれこれを決めるなという批判は,そうはちょっとで簡単に消えるはずなどない「昔からあった学術的ないいぶん」であった。ここでは古墳研究の第一任者,森 浩一の業績を借りて説明したい。つぎの2つの表をみたい。これらはほぼ半世紀近くもの時間が経過してから森が「自身の研究結果」を洗いなおし,古墳(陵基)に関する「治定」の問題,すなわちどの天皇の墓に相当するのかという学術研究の

いずれにせよ,奇妙きてれつなヘリクツを並べて,国有財産である古墳群はすべて「天皇家が私有する土地だ」といいはる論法をもちだしていた宮内庁は,その古墳群の内部調査をろくにさせていない態度を一貫して保持してきた。そもそも神武天皇の墓など実際にありえないはずだったが,大昔からの関係者の概念操作によって「それがあるようなもの」として仮象されてきた結果,いつの間にか(いつしか)本当に実在してきたかのようにまで騙られるようになった。

どだい,古墳群を本格的に解明研究してきた学究は,宮内庁側が各「古墳=天皇陵」とみなす陵墓についてからして,これらについては信頼度に関して大きな疑問,すなわち「個々の古墳」と「個別の天皇」の対応関係を精査していく努力が進展すればするほど,その関係づけに関して疑問が浮上してくる,という事態にならざるをえなかった。

古墳研究(天皇陵の解明)については何人もの専門研究家がいるが,ここでは森 浩一の指摘を聞いてみた。最後に,森が新聞に機構した記事があったので,これを紹介しておきたい。前掲した関連の表2点にかかわる説明がなされていた。

要するに,前段に触れた「古墳と天皇(人物)」の対応関係においては,いまだに議論や疑問が残されたままである論点など,それこそそっちのけにしたまま,宮内庁側は好き勝手に歴史上存在しなかったはずの天皇陵も含めてだが,それぞれ実在してきたかのように演出してきた。宮内庁内にはその専門家もいてのその種の古代史研究が展開されてもいるとなれば,日本国天皇古墳物語史は夢物語を超越した状態で,いまなおそもそも「日本」という国家体制が存在しえなかった「古代史」にまで,誇大妄想的に逆走しつづけている。

森 浩一にいわせるまでもなく,ずばり「天皇陵」の治定にはまだまだ問題だらけだという「当面の結論」だけは,明確に提示できそうである。古墳(陵墓)の治定について宮内庁が主張する見解は,学問以前の恣意に満ちたいいぶんを基本にする。結局,学術次元の古代史研究の課題までを,宮内庁側が私有視した立場から関連するモノゴト全般を「あれこれ勝手に決めるな」という批判は,そう簡単には消えるわけがないまま今日まできたし,これからも変わらない。

ともかく,前掲した関連の表2点にかかわる森 浩一の古墳に関した説明は,その治定に関して「〇」が少なかったが,これにはなんともいいようがなく,かえって「感心する」という逆印象を受けた。すなわち,森 浩一が判断していたように,古代史の天皇とこの人物が葬られているという古墳との対応が「間違いない」と本当に「治定されてきた」事例は,「あきれてしまう」ほどに少なかった。

そういった森 滉一の見解(学術的な研究成果)を直視したがらないのが,宮内庁にもあるはずの研究部署に所属する専門家であった。皇室神道的な立場に基本からどうしようもない制約を受けており,いまの時代にあってもなお「皇国史観」のイデオロギー的な発想に桎梏されている立場にあっては,歴史研究としてのまともな「古墳研究」は,最初からまず無理筋であった。

森 浩一が古墳研究をめぐり,以上のごときに「創見してきた」「学究としての立場」は多分,宮内庁側の網膜にはただぼやけてしか映っていない。そしてなんといっても,その程度にしか認知できない〔しようとしない〕内部事情を現在にあっても頑迷に持続させているようでは,森が唱えていた「陵墓を古墳同様に地名で呼ぶこと」は,21世紀の現段階になって必須の要請であり,しかも常識的な次元における考古学の認識基準である事実を,いまもなお,すなおに受容できない宮内庁の古代史的妄想症は,救いようのない次元にまで跳躍していた。

ともかく森 浩一は「陵墓を古墳同様に地名で呼ぶことを提唱」していた。古墳を天皇陵としていきなり「観るな,あつかうな」という見解であった。けれども,そうした学究側からの意見は,宮内庁側の鼓膜にまでは届かない。仮にその意見が聞こえたとしても,宮内庁側はただひたすら「聞こえぬふり」をする,耳を塞いでいるしかない「苦しい立場」に,実はもともとから置かれていた。