|

野田正彰『させられる教育』 (岩波書店,2002年)を とおして考える世相

|

|

【なお,黒色の記述部分は野田原著, 紺色の記述部分は筆者の論評である】

は じ め に ① 大学教授職を何校か経て現在,長浜赤十字病院精神部科長の野田正彰は,2002年6月に『させられる教育-思考途絶する教師たち-』というB5版 210頁ほどの著作を公表している。

1)1982年,総務庁による「青少年と暴力に関する研究調査」では, 親への暴力願望をもつ者 43.8%, 教師への暴力願望をもつ者 29.2% となっている。いじめの許容度は 中学生で 66.8%, 高校生で 67.7%だった。 2人に1人が親を殴りたいと思っており,3人に1人が先生をやってしまいたいと思っていた(本文 3頁)。 昨今において「若者の抱くそうした危険な意識」は,「所属する職場」の「教員たち」に対してもその切っ先が突きつけられている。 日本には650校を越える4年制大学が存在し,各大学によって事情は異なるものがあるにせよ,とくに底辺校であろうこの大学〔大学の次元・水準でいう話〕に勤務する筆者にとって,野田の論説は他人事ではない。 幸いにまだ,肉体的な暴力は〈直接〉こうむっていない。だが,そのような現象に必然的に随伴する「精神圧迫的な暴力」はすでに相当うけており,PTSD症状さえすくなからず自覚せざるをえない教育環境である。 生徒に対しても,「人生とはこんなもの」といういいわけを暗黙のうちに伝えるようになる。強制に耐えられず辞めていく人,体を痛める人がいる現状は,まだしも改善の可能性をのこしている。このままでは,やがて精神を傷める人もいなくなる(33頁)。 この国の教育行政は,戦前天皇制の時代とけっして同型ではないけれども,過去にあった制度・機能にかなり相似したかたちで,「国民統合のシンボル」を再生,復活させたいかのように映る。 だが,そうした発想は,もともと彼らが力んで強調していたはずの「国家的主体性」を,もののみごとに欠落させた〈逆立ちした理屈〉である。その理屈は,自国民の国家意識「主体性確立の根拠」を,外国民のそれに依拠しつつ獲得させようとしている。このように「他人の褌で相撲をとる」説法は,その説得力においていちじるしく積極性に欠けており,かつきわめて雑な発想である。 だからといって,そのとき観客席にいたアジア各国観衆の父‐母や祖父‐祖母の記憶に刻みこまれた「日の丸‐君が代による被害・惨禍」が帳消しになるわけではない。これも事実である。それこそ,それはそれ,これはこれである。

1)1999年2月,広島県東部,県立世羅高等学校の校長が,教育現場で強制された「日の丸掲揚‐君が代斉唱」問題に悩んだすえ自殺する事件がおきた。

1)文部〔科学〕省関係を観察しよう。広島県世羅高校長の自殺事件をおこさせる教育環境をととのえた文部大臣は,町村信孝である。彼は,富豪で北海道知事だった町村金吾の息子であり,国家主義的思想の持主ではなかった。だが,いったん文部大臣になると,手っとり早く国旗‐国家の実施率を上げることによって,自民党右派や保守世論に評価される道を選んだのである〔平成9年~平成13(1997~2001)年に文部〔科学〕大臣〕。

|

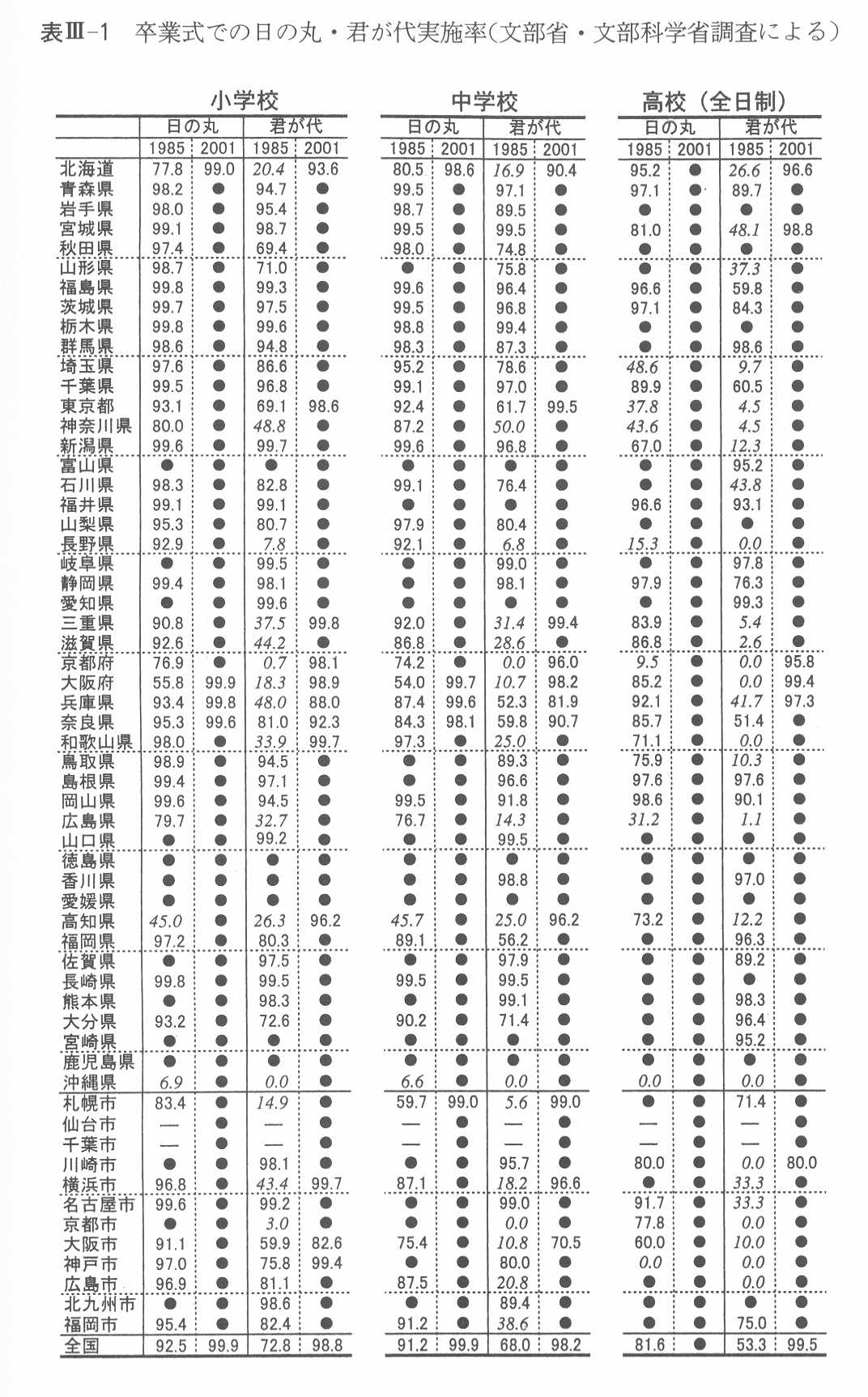

| この表(野田,106頁)にも明らかなように,日の丸‐君が代に対する沖縄人の抵抗の強さがしめされている。君が代はほとんど唱われていない。しかし,日の丸‐君が代を実施しなかった校長は,全員処分されている。その後,日教組は「処分者を出さない闘争」という原則を出し,沖縄の教職員組合の抵抗は弱まっていった。 やがて,日の丸‐君が代ともに完全実施という報告がつづくようになる。対外的に完全実施といえればよくなっている。校長と教職員の溝が深まり,学校に自治の意識がなくなり,しらけてきた。「数字(完全実施)のもとでどんな思いでいるのか,しられたくないのです」(108-109頁,111頁)。 4)「心をこめて」が職務命令された。「不思議な国の不思議な官庁ことば」は,“沖縄征伐”が終わったあと,1989年新指導要領の「指導するものとする」という強圧的な響きをもつ文言で,まだハタ‐ウタに抵抗する教職員のいる地域を掃討しようとした(113頁)。 「教育者としてのぎりぎりの判断として,何人かの先生が君が代斉唱に起立せず口を閉ざした。そして処分が繰りかえされた」。教育「委員会は立ったか,座ったかしか問題にしない」。君が代を「強制的に歌わされることは,思想・信条の自由を不当に侵されることにほかなりません」(114頁,118頁,119頁)。 --君が代をみなといっしょに歌えば,いったいなにに対して誠実であり,忠義であるのか? 文部〔科学〕省=日本政府は,いったいなにを基準に踏まえ,人々の心のなかまで支配しようとするのか? 君が代を斉唱しない人,日の丸を掲揚しない人は,いったいなにをもって不都合であり,処分に値するというのか? 文部科学省の役人は,教職員や児童・生徒たちの,つまり人間の心の奥底まで全部統御できると考えているのか? 戦前型天皇制ファシズム国家体制は,完璧にまちがった教育体制だったといえる。なぜなら,この体制そのものを批判できる子どもを育ててこなかったからである。 敗戦後,民主主義化されたはずの学校教育は,民主主義的政治精神とそれにもとづく健全な生活感覚を与え,「心のなか」まで支配しようとするファシズム思想を的確に批判できるような,強靱な理性・知性・感性をもつ人間を育てなければならなかった。一時期はその成果が生まれていた。 しかしながら,文部科学省が現在までやってきた教育行政は,国家第1主義のまちがった姿勢への路線変更である。国家は,いったい誰のためにあるのか,そして,どのように存在したらよい機関・組織であるのか。 そもそも,君が代‐日の丸に反対することじたいを許さないとする「独裁的・専横的な絶対的排外精神」に,根本的な過ちがみいだせる。民主主義の基本精神は,反対の意見に寛容であり,相互の批判交流を大事にしなければならない。 それなのに,文部科学省の態度は問答無用であって,自分たちの正当性・妥当性を説明する余裕すらしめしえていない。もしかするとその余裕をみせたりしたら〔いいかえるとまともに議論を交わしたりしたら〕,自省内にほころびが生じるというたしかな自覚でもあるのだろう。 第4章から

1)教育委員会の国旗‐国家強制の動きが鈍いとき,保守系議員や右翼団体は一部の校長に働きかけ,反対するすくなからぬ校長を黙らせ,校長会の名をもって状況をかえようとした。校長会は任意の集まりにすぎないのに,あたかも法制上の団体のように機能している。こうして下からの全体主義が積みかさなって,はじめ多数か少数かわからなかった主張が,いつの間にか全体の主張に塗りかえられていった(139-140頁)。 だが,彼らに「日本人としてのアイデンティティ」はあるのか? 彼らもなにか「特定の型」に嵌まっていなければならないものなのか? それとも,彼らを除外していっているものなのか? 彼らも君が代を唱い日の丸を仰ぎみれば,「日本人としてのアイデンティティ」が生じたとみられるのか? しかも,外国人自身が「外国人としてのアイデンティティ」を,「もっている」とか「もっていない」とか,そもそもどういう基準を当てはめ判断すればよいのか? この日本という国の誰が,そんな知識を疎漏も満遍もなくもちあわせている,というのか? だから,教育現場においてやみくもに職務上の強権で処分をちらつかせながら,教職員をとおして子どもたちに国旗を掲揚させ,君が代を歌わさせることに熱心なのである。 しかし,日の丸にせよ君が代にせよ,暗く後ろめたい過去を背負ってきており,いまだその性格を徹底的に反省することもしていない。問題なのは,アジアの諸国・人々に対してだけでなく,日本国民じたいに対してもそうだったことである。 第5章から 1) 指導と称して日の丸掲揚‐君が代斉唱を高圧的に強制し,人権擁護の配慮に欠けて処分を繰りかえしてきたのは,誰か。教師への不信感から教師の仕事への意欲をこれほどまでに低下させ,誤りをすなおに認めようとしないのは,誰か。教育勅語にもどれという,昔は,前は,という考えに固執してきたのは,誰か。子どもたちや保護者の反発や批判も,教育行政に対してけっしてすくなくない。 2) 要は,「人を排除し処分するための項目一覧をつくる」,といった発想がまちがっているのである。刑法や公安に関する法律でも拡大解釈されてきた歴史があるのに,こんなやりかたで「個人の日常の言動を項目ごとに点検」しようとすれば,いくらでも悪く解釈していくことができる(174頁)。 教員1万人当たりの病気休職者が急増している。それを押しあげているのは,精神疾患による休職者である。驚くべき結果になっている(184頁)。 体制がわの「緻密な抑圧の文化」の成果は,脅される教師がわを「精神の無力感」に追いやり,さらに鬱屈させる。教師の精神疾患が急増している。アンケート調査では,教師を辞めたいと思っている人が4割ある。なぜ,これほどまでに「教師を追いつめる教育行政」が問題にされないのか(189頁)。 --筆者は大学教員であるから,小・中・高等学校それも,公立の教師のような指導や圧迫をうけることはない。しかし,高校までにおける「文部〔科学〕省の教育行政の成果」が以前より,大学の教育現場にも送りこまれており,その弊害はおおきい。結果的にそのツケは全部,大学にまでまわってきている。 体格だけはりっぱに成長したが,精神的にはまだおおきな子どもでしかない大学生を相手に「大学教育」をほどこすというのだから,事態は深刻というよりも悲喜こもごもなのである。 文部科学省の教育行政は,戦前回帰型であって未来志向性がない。子どもたちの将来や希望を,締め上げ,干しあげるような現場指導を,当該官庁みずからおこなって,この国をいったいどうしようというのか? 以上,野田正彰『させられる教育-思考途絶する教師たち-』2002年によって,文部科学省に対する「教育行政」の批判を祖述しながら,筆者の考察もおこなった。筆者は最近,ある著作のなかに,こういう文章をみつけた。戦争中,中国に旅行していた〈民間人の気分〉を描写する一コマである。 朝,郷土陸軍部隊の国旗掲揚式があった。 ラッパが鳴り,国旗が竿頭に高々と翻ったとき,博は思わず感動の涙が頬を伝わるのを覚えた。傍らを見ると野中議長も同様に頬を濡らしていた。 この時代の全体主義というものがもっていた情緒的な雰囲気が伝わってくるようだ。 こんな空気を,戦後すでに60年。民主主義社会にすっかりなじんでしまっている我々には思い出せない。 だが,こういう情緒的高揚に支えられているのが全体主義社会なのだ。国旗は偶像,国家は賛美歌,官僚は僧正(ビショップ)だ。 国家主義,民族主義,共産主義等々。人間社会というものはなんらかの形でいつも宗教的原理に左右されている(柴山 肇『内務官僚の栄光と破滅』勉誠出版,平成14年,249頁)。 為政者は,民主主義の時代においてあえて,「ファシズム思潮の情緒的気分」を復古させようとしている。したがって,そこには「なんらかの意図」が隠されている。 だが,そうした教育行政の方途・目標は,完璧に時代錯誤である。歴史的な無知蒙昧,非民主主義的な無謀,全体主義的な暴挙。「彼ら」は一体‐全体,どういう神経の持主なのかと疑われる。 「国家主体的:民族主義的独断教育」を,一方的,排他的に学校教育の現場に対して,押しつけ高揚させようとする「没論理的・強制的な行政指導」は,けっして時代の潮流に妥当するやりかたではない。 A.ショーペンハウアー (1788-1860年) は,こういったという。 だから,「ナショナルなものへの誇り」は「個人的な特性」を有する人々は締めだし,没個性のナショナリスト群に整列できる人間だけを認知しようとする。それはまさしく,《ファッショの思想》の具体的表現なのである。 「外国人集住都市会議」は2002年11月7日,同会議に参加する自治体に住む就学対象年齢の外国人のうち,3割弱が学校にかよっていないという調査をまとめた(『日本経済新聞』2002年11月8日)。 福岡県福岡市校長会は,通知表評価項目に「国を愛する心情,世界のなかの日本人の自覚」などの文言を新設した。これについて,複数の在日韓国人・市民団体は,「在日外国人への差別や偏見を助長しかねない」と抗議し,問題となっている評価項目の訂正・削除を申し入れている(『民団新聞』2002年11月6日)。 --「日本人の自覚」すなわち「日本人のアイデンティティ」とは,いかなるものか。それは,すでに論及したように,必らずしも自明なものとはいえない。それはまた,この日本という地域に共生する人間全員が文句なしに合意できているものでもない。 日本に住む人間は誰もが必然的に「日本人の自覚」をもたねばならないのか? 外国人の子どもたちが日本の学校にかようことになると彼らも当然,「日本人の自覚」をもたねばならない(!)〔とでもいうのか?〕。福岡市校長会が通知表に新設したその〈評価〉項目の文言,「国を愛する心情,世界のなかの日本人の自覚」はそう語っている,とうけとるほかない。 昨今の日本社会では現実に,両親のうち片方が外国〔籍〕人である子どもが大勢いる。この子どもがその親のほうの「外国人の自覚」をもったら,なにか都合の悪いことでもあるのか。日本に住む外国人の子どもが外国人の「自覚」をもつのは,当然なことであって,それを妨げる特別の理由もない。 福岡市校長会が評価項目にくわえた文言をすこしいじくって,こういうふうに組みあわせ,疑問を呈しておく。いうところの「世界のなかの」「日本人の自覚」とは,この日本というこの「国を愛する心情」以外,もってはいけないのか。 福岡市校長会に反問しよう。「国を愛する心情,世界のなかの日本人の自覚」は,学校教育の評価の対象になるが,「世界のなかの」この日本という「国を愛する心情」としての「外国人の自覚」は,その対象にはならないとでもいうのか。 「××人の自覚」が日本人の自覚に限定されねばならないのであれば,そのほかすべての「〇〇人の自覚」は,無視・否定・排除の対象になってしまうだろう。 在日する外国人は,韓国・朝鮮,中国・台湾,ベトナム,タイ,フィリピン,あるいは,アメリカ,イギリス,フランス,イタリア,ロシアなど多種多様である。むろん,前者の〈外国人〉の自覚は好ましくないが,後者の〈それ〉は悪くないなどと考えてはならない。 たとえば,両親がともに外国人である子どもが日本の学校にかよっているばあい,この児童に対して「日本人の自覚」というものだけを,学校の成績のなかで限定的に評価しようとする《とりきめ》は,「何国人〔の自覚〕」であろうと誰もが生来有するはずの「基本的人権」や「学校で教育をうける権利〔評価をされる立場〕」に関して,みのがせない重大な支障あるいは侵害を生じさせる。 日本という地域に住む外国人の子どもに「日本人の自覚」をもたせようとする教育は,彼らに対する無理強いである。「日本に住む外国人」の「子どもとしての自覚」は,いかなる性格のものとみられるべきか,まずもって,真剣な議論をくわえることの必要な地点にいる。そこには,「日本人の自覚」を超克した「人間観・歴史観・世界観」にもとづく,普遍的な「人間としての自覚」への地平が開かれている。 上記までに紹介した市民団体は,「在日外国人が国旗や名前を理由に〈日本人としての自覚〉が足りないと差別や偏見にさらされる」との恐れから,福岡県弁護士会に人権救済を申し立て,福岡市教育委員会に対してもその評価項目の削除を申し入れている。 一方,抗議をうけた福岡市校長会は,「学習要領にもとづいた評価項目であり,問題ない」と突っぱねている。また,「年度途中での変更は混乱を招く可能性もある」として,今年度中は応じないとしている。 なによりも「日本人」という「ことば」,この「日本人〈性〉というもの」=価値前提が,すこしも客観的に説明されていない。そこにふくまれているはずの「日本的あるいは日本人的というべき特殊要因」=価値観が問題なのである。はたして,そこからは「普遍的意味合いにつながりうる経路」が,未来創造的に明るく展望できるのか。このことが実は,まったく不透明であり,相当に混濁している。 まさか,いまどき「教育勅語」なんぞをもちだすという〈2世紀も昔に先祖還りするような時代錯誤〉だけは,ゴメンこうむりたい。そう考えるのは,筆者だけではあるまい。人間を神様あつかいする「古代神話的なシャーマニズム観念」の残存は,封建的・後進的な意識であるどころか,21世紀に生きる化石的未開人たる証である。 古い〔旧い〕もの=伝統・文化それじたいがいけない,というのではない。「単なる人」を「偉大な神」に祀りあげたあげく,これを人々に崇拝〔崇敬〕させるという錯乱を犯した〈歴史的事実〉があった。だが,それが十二分に反省されず今日まできた。むしろ,この過去の錯誤を無視したまま,前轍を踏んできた。これではこの国の幸先は暗い。ダグラス・マッカーサーの置き土産を,いつまでも後生大事にすべき事由はない。 とりわけ問題なのは,敗戦後半世紀以上経った現在にいたってもなお,「それ」に替わるべき「新しい政治制度」がまともに構築されていないことである。日本における民主主義政治精神がまだ未成熟であり,その機能も不全の状態にとめおかれてきた。この国はそういう社会状態でありつづけてきた。この国のなかに民主主義の理念‐体制が本格的に普及・定着するのは,これから遠いさきのことなのか? 藤田省三『全体主義の時代経験』(みすず書房,1995年)は,戦後になされた「文化国家」という提唱を批判する。 「文化」と「国家」はくっつかない。国家主義のときは,文化を国家が統制した。国家が文化を説くというのは,ろくなことがない。文化というのは,自己批判の伝統なので,自己批判というのは,国家の行動に対する自己批判がそのおおきな領域をなしている。 国家が文化を説き,倫理を説いたら,国家主義になるだけの話である。字の順序をさかさまにして「文化国家日本」などといっても,無意味である。いや,悪いのである。だから,戦後文部省がつづいた。 戦後内務省はつぶされたけれども,本来文部省もつぶすべきだった。思想統制を暴力的にやったのは,内務省警保局特高警察だけれども,思想的に日常的にやっていたのは,文部省教学局と司法省の思想課である。司法省も一度は解体しなければいけなかった。文部省は全廃すべきだった。いまでも全廃すべきである。 ところが,解体させる自己改革力が日本国民のなかにはないし,GHQのほうは,外国人であって認識が徹底していなかった。思想警察についてはすぐわかるけれども,人の心のなかにドカドカ入りこんで,日常的になめし皮のごとく日本国民の心を国家主義へなめしていった,その文部省を,名前がエデュケーションだから残してしまった。 学校というのは最悪のものだったし,それをとりしまる方針を出した文部省はさらに悪かった。国家主義の温床,軍国主義,帝国主義の大本である(同書,115-116頁)。 --藤田省三が以上に批判した「文部省」批判は,そのまま現在の文部科学省批判である。 野田正彰は,「体制がわの〈緻密な抑圧の文化〉の成果は,脅される教師がわを〈精神の無力感〉に追いやり,さらに鬱屈させる」と,文部科学省の文教政策〔?!〕をひどく憂慮,真っ向より徹底的に批判していた。 教育の現場において,文部科学省の方針‐目標に対して批判的姿勢をかかげたら,昨今の教師は生きていけない。戦後の課題として「藤田が指摘,批判した問題」は,なんら解決の方途をみいだせず,この21世紀までもちこされてきた。それだけでなく,まずいことにここにいたって,それが拡大再生産されている。事態は深刻である。 だが,今後におけるみとおしをいえば,戦後民主主義の精神のなかで育ってきた,市井の人々の「健全なる市民意識の発達とその発現」に期待できる要素がある。というのは,最近の日本社会においてはその動向が徐々に出現しはじめており,いくばくかの影響力を発揮していないわけではないからである。 さて最後に,けっして偶然ではない『歴史〔親と子〕の一心同体的な連続性』を展示しておく。 父:町村金吾……敗戦時「内務省」を仕切っていた高級国家官僚。戦後,北海道知事を勤める。 息子:町村信孝……戦後の「文部〔科学〕省」において最悪の方針を実施し,日本の教育を半世紀以上も昔に引きもどした「アナクロの2世政治家」(昭和19〔1944〕年10月17日生まれ)。本ホームページで既述のとおりの人物。 --断わっておくが,北海道江別市にある「町村牧場の牛乳」は,濃くておいしい。乳牛もかわいかった(なぜか全部メス,対照的に上の2名は当然,男:オスだが)。なんで筆者がこんなこというかというと,実は以前,町村牧場の近くに住んでいたことがあるせい……。 |